(A propósito del obelisco de Calatrava)

He escrito en este blog sobre muchos lugares mágicos. Pero en nuestros territorios y ciudades además de lugares mágicos hay lugares que, según los dadaístas "no tienen razón de existir" e incluso otros, que podríamos calificar de malditos. Malditos no en el sentido de que tengan en sí algo diabólico (aunque es posible que también) sino porque les ocurren todas las desgracias. Hoy quería escribir sobre uno de esos lugares malditos (que, por cierto, a veces emocionan tanto o más que los mágicos): la plaza de Castilla en Madrid. Sería interesante hacer una analogía con la barcelonesa plaza de Catalunya porque, desde mi punto de vista, ambas presentan curiosas coincidencias (y fuertes divergencias) pero, al contrario que la plaza madrileña, no se trata precisamente de un plaza con mala suerte sino al contrario. Desde su misma existencia (no estaba en el proyecto de Cerdá aunque sí en el de Rovira y en el alma de la burguesía de la ciudad) ha ido sobreviviendo y haciéndose, igual que la plaza de Castilla, sin una idea clara de que iba a ser cuando se hiciese mayor, pero sin ese hálito casi diabólico de lugar con mala estrella de la plaza madrileña.

Pienso que es oportuno el artículo para llamar la atención de mis alumnos (y lectores en general) sobre la última incorporación de un elemento a la plaza madrileña: el obelisco de Calatrava. El obelisco está en fase de erección y la erección de un obelisco siempre es algo digno de ser presenciado. De forma que es el momento oportuno de darse una vuelta por la plaza maldita y comprobar como se van colocando las tres grandes patas del trípode de hierro que va a salvar el túnel de la Castellana. Por supuesto que las erecciones de obeliscos desde lo que hizo en Roma el Papa Sixto V han quedado un tanto devaluadas ya que será muy difícil en la historia del Urbanismo hacer algo parecido. Pero también será complicado encontrar un urbanista a la altura del Papa Sixto V. Y, sobre todo, será casi imposible volver a presenciar una obra de ingeniería como derribo del obelisco que Calígula había colocado en la spina del Circo de Nerón, su traslado y nueva erección justo allí, en el punto exacto donde siglos después se iba a encontrar el centro de la Plaza de San Pedro. A quién le interese puede leer una descripción magnífica en el libro de Giedion Espacio, tiempo y arquitectura. Claro, en comparación con esto lo que está pasando en la Plaza de Castilla tiene un relativo interés (aunque lo tiene).

Pero vamos por partes, porque antes de llegar a la guinda (el obelisco de Calatrava) que va a coronar la tarta hay que cocinar la tarta. Y la tarta de la Plaza de Castilla empieza relativamente tarde. A principios de siglo los terrenos que ocupa pertenecían al Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, en aquellos años independiente del de Madrid, y era el lugar donde acamparon las tropas que procedían de África. Luego, el campamento provisional se convirtió en permanente, se fueron instalando comerciantes y terminó convirtiéndose en el barrio de “Tetuán de las Victorias” (el nombre es bastante alegórico). A finales de los años cuarenta del pasado siglo XX el ayuntamiento es absorbido por el de Madrid aunque antes ya habían empezado a aparecer las primeras piezas del puzzle.

Entre 1930 y 1941 se construye en un terreno colindante el cuarto depósito subterráneo de almacenamiento de agua del Canal de Isabel II. El depósito se pone en funcionamiento en 1942. Tiene unas dimensiones de 242x130x6,75 metros con una capacidad de 180.000 m3. En la actualidad una parte de este depósito subterráneo se ha reconvertido en recinto de exposiciones y la parte superior en un parque. Este parque ha estado sometido a muchas críticas, desde su infrautilización hasta el propio diseño para el lugar que ocupa. Lo cierto es que queda como extrañamente colocado en el caos de la plaza e impide marcar claramente su entrada. Puede observarse la asimetría respecto al edificio de los juzgados situado enfrente.

Por cierto, juzgados que van a ser llevados a la llamada Ciudad de la Justicia situada en Valdebebas dejando desocupado un suelo que, posiblemente, sea uno de los más apetecibles de España e incluso de Europa. La venta ya ha comenzado pero los problemas surgidos por la actual crisis inmobiliaria la tienen prácticamente paralizada. Una propuesta sobre qué hacer con un edificio que todos los usuarios califican de desastroso para la misión encomendada, puede leerse en iabogado (el blog de Javier Muñoz) en un articulo que titula “El damero maldito de Plaza de Castilla” (que conste que ya había puesto mi título antes de conocer este articulo y de saber que la palabra maldito se podía aplicar también al edificio de los juzgados): “Me permito sugerir una solución para este edificio una vez se trasladen los juzgados a un inmueble más propio del siglo que corremos. Toda reforma o remodelación es inútil. Solo cabe su completa y definitiva destrucción mediante explosivos, ex radice, desde los garajes hasta la última planta. Y por favor, llámenme para verlo. Esperaré todo lo que haga falta”. No sé si esta solución radical se podría aplicar a la totalidad de la plaza aunque no es descartable.

Pero casi a la vez, el Canal empieza a construir, muy cerca del depósito subterráneo, el segundo depósito elevado de Madrid (el primero se construyó en Santa Engracia) para permitir atender a las demandas de presión de agua de las partes más altas de la ciudad. Las obras comienzan en 1935 pero pasan por diversas vicisitudes (entre ellas la Guerra Civil) y no se ensaya provisionalmente hasta 1941 inaugurándose casi diez años después. Constituye, por tanto, la primera estructura elevada de la plaza y, durante años, conforma un hito visual de primer orden que marca la entrada a la ciudad por el norte y desde la calle Bravo Murillo. No tanto desde la propia Castellana al quedar desplazado y semioculto por el edificio Corea (donde vinieron a vivir los norteamericanos, hoy rehecho y derribado debido a la aluminosis). Las instalaciones del Canal se completan con la antigua Estación Elevadora de Aguas, actualmente reconvertida en la sede de la Fundación Canal y un auditorio.

Aparte de las instalaciones del Canal y el edificio de los juzgados situado enfrente, la segunda pieza a considerar en la tarta, es el monumento a José Calvo Sotelo del escultor Carlos Ferreira y el arquitecto Manuel Manzano Monís inaugurado por Francisco Franco en el año 1960. Como se ve en las fotos de arriba el monumento estaba resguardado por una pantalla vegetal que, de alguna manera, se constituía en el cierre de La Castellana. Este monumento fue desplazado en fechas posteriores hasta ocupar el sitio actual justo a la entrada del subterráneo y frente al edificio de los juzgados. El cierre vegetal ha sido eliminado y suele aparecer en las fotografías en el eje de las torres KIO porque la especie de proa de piedra que marca la estatua contrasta curiosamente con la inclinación de los edificios. De todas formas a día de hoy es imposible hacer la foto de abajo porque justo delante y en el mismo eje de la estatua alguien ha colocado una bodrio-pirámide de Navidad que la oculta completamente (igual son pruebas para ver si, definitivamente, se quita de ahí).

La tercera pieza sería la llamada Torre Castilla construida por Filasa y terminada en el año 1979. Durante un tiempo destacó por su altura ya que se encontraba en un lugar elevado y, además sobrepasa los 70 metros. Fue construida por una cooperativa de jueces que trabajaban en el edificio de los juzgados y tal y como se puede observar en la fotografía representa otra pieza más sin aparente relación (como no sea la judicial) con las anteriores. Y, desde luego, sin conexión formal, volumétrica, visual o espacial alguna con el resto de piezas que configuran el espacio maldito.

Pero lo que le ha dado un carácter más marcado a la plaza (hasta el momento actual) ha sido la construcción de las llamadas, en su momento, torres KIO (debido a la empresa que las promovió Kuwait Investments Office). Su nombre oficial es Torres Puerta de Europa y su proyecto, de 1989, se debe a los arquitectos estadounidenses Philip Johnson y John Burgee. Fueron los primeros rascacielos inclinados del mundo. Su inclinación de 15º respecto a la vertical hace que cada planta tenga una distribución distinta ya que no todos los ascensores llegan a las 27 plantas en las que se distribuyen sus 114 metros de altura. A pesar de que se empezaron a construir en 1989 no fueron inauguradas hasta 1996. Constituyen uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. En una entrada anterior relativa a la silueta urbana de Madrid ya hice referencia a esa especie de leyenda que las relaciona con el mal. Leyenda que poco a poco va creciendo.

El caso es que estas torres parecía que iban a fijar definitivamente la imagen de la plaza. Sin embargo esto no ha sido así. La construcción, unos metros más adelante, de las Cuatro Torres Business Area, ha vuelto a descoyuntar otra vez todos los elementos formales de la plaza. La maldición continua y tanto el eje constituido por el monumento a Calvo Sotelo y las Torres, como el acento puesto por las propias Torres Puerta de Europa se vuelven a romper.

Sin embargo, en la imagen y funcionamiento de la plaza no intervienen sólo los elementos de afirmación, también lo hacen, y mucho, otros más “banales” como las paradas del metro o los cientos de autobuses que la recorren diariamente. Hace menos de un año que se ha terminado el intercambiador subterráneo que da servicio a 270.000 viajeros al día, con 59 líneas de autobuses (urbanas e interurbanas), 3 líneas de metro, 29 dársenas y 400 plazas de aparcamiento.

Este nuevo intercambiador se aprecia en superficie por unos extraños cubos de cristal que se corresponden con las entradas y los lucernarios (presume de luz natural en todas las plantas). Aunque no situados exactamente en la misma plaza sino en la Avenida de Asturias que es una de las calles que la conforman, representan un elemento extraño más en este espacio tan curioso (lo de curioso es una forma de hablar). En cualquier caso forman parte de la textura de la plaza como una suerte de autobuses inmóviles en las aceras, cajas de cristal esperando ser rellenas de regalos y adornadas con lazos de colores. Pobre plaza.

Pero la imagen cercana de la plaza ha estado durante mucho tiempo marcada por las marquesinas del intercambiador en superficie. Marquesinas que, para muchos miles de madrileños, han supuesto un cierto resguardo de las inclemencias del tiempo y, sobre todo, un elemento de identidad muy importante en su configuración. Aunque, en realidad, tampoco están situadas propiamente en la plaza sino en la prolongación de la Castellana, sobre el túnel y entre las dos Torres de Puerta de Europa son claramente visibles desde la misma y forman (formaban) parte muy evidente de la visión cotidiana de muchos madrileños.

Pues bien, en el momento actual estas marquesinas están siendo desmanteladas (probablemente cuando publique este artículo ya lo estén totalmente) y van a ser sustituidas por 22 dársenas nuevas separadas de la zona de espera de viajeros que estará climatizada y resguardada de las inclemencias meteorológicas. Además se está procediendo a la remodelación integral de la estación de metro. Todo ello está suponiendo cambios muy importantes tanto desde el punto de vista de la textura como de la composición y va a afectar, una vez más, a un espacio que no acaba de encontrar su identidad.

Ya casi tenemos todos los ingredientes de la tarta. No se sabe muy bien quién los ha elegido, con qué finalidad, qué es lo que se pretende conseguir (un sabor a chocolate, a caramelo, aromas a canela o a fruta, con base de licor…) pero ya tenemos los ingredientes. Además ya están todos colocados en su sitio, con las cantidades precisas y lo único que queda es esperar tranquilamente a que salga del horno. El cocinero tiene una cierta curiosidad por saber qué saldrá de todo esto. Se teme (tiene una gran experiencia) que no puede salir nada bueno cuando, simplemente, se ha echado mano a todas las existencias alimenticias que había en la cocina, se las ha juntado en un molde y se ha puesto el molde a hornear. Pero siempre existe la emoción de saber que las leyes del azar funcionan y que acaso pudiera suceder que, con todos ingredientes aleatorios, consiguiéramos una nueva receta extraordinaria. Claro que las posibilidades son realmente pequeñas.

Además, siempre queda el recurso de la guinda. Aunque el resultado sea una porquería que apenas se pueda llamar plaza (perdón, tarta) si le colocamos una guinda (digan lo que digan) aquello será una tarta (perdón, una plaza). Así que al cocinero le dicen que coloque un obelisco. Bien es verdad que un obelisco no se parece demasiado a una guinda pero puede hacer las veces. Y, además, si dicen que es gratis, todavía mejor. Como se había desplazado el monumento de de José Calvo Sotelo y había quedado libre justo la rotonda central parece el sitio adecuado para la guinda y, aunque no se pueda colocar justamente centrado en la plaza no importa demasiado unos metros más o menos cuando no existe ni un solo elemento de los estudiados hasta ahora relacionado geométrica ni visualmente con cualquier otro.

Hace unos años CajaMadrid (en el 2002 con ocasión del Tercer Centenario de la entidad) presentó a los ciudadanos madrileños un regalo para la ciudad, la primera obra de Santiago Calatrava en Madrid: un obelisco de unos 120 metros de altura formado por un conjunto de lamas móviles de bronce dorado que girarían produciendo un efecto ondulatorio. Los 120 metros de altura han quedado reducidos a 93 por razones de seguridad. La base es un cono truncado elevado hasta seis metros sobre la rasante de la plaza, anclado sobre un trípode de acero que salvará el túnel de La Castellana. Cada una de las tres patas pesa 50 toneladas y se apoyan sobre pilotes de hormigón de más de 25 metros de longitud.

El mástil vertical será de acero y contendrá una escalera interior hasta la coronación. Sobre esta estructura se fijarán mediante articulaciones 462 lamas de bronce dorado revestidas por su parte exterior con pan de oro de 7,70 metros de longitud y agrupadas en once tramos. El obelisco contendrá cuatro cañones de luz tangentes a su estructura de 1000 w cada uno, y un cañón de 4000 w en la parte superior, que van a iluminar hacia el cielo. Aunque no girará, la columna estará dotada de movimiento ya que las lamas, al moverse, simularán un desplazamiento helicoidal. Todo muy sostenible (sobre todo si el trípode queda bien enganchado en los pilotes). Lo que nadie sabe es cuanto le costará a CajaMadrid el regalo. Supongo que formará parte de su llamada “obra social” para mejorar las condiciones de los más necesitados.

Tampoco se sabe muy bien cómo este regalo ha ido a parar a la plaza maldita. Supongo que como el resto de elementos que la configuran, porque sí. Lo máximo que he conseguido es encontrar la siguiente coletilla en diferentes lugares de Internet (por ejemplo, en ecodiario.es): “La razón por la que se eligió la Plaza de Castilla para ubicar este singular ornamento es "porque es la 'Puerta de Europa', un eje clave del urbanismo más contemporáneo de Madrid y emplazamiento actual, además, de la sede central de Caja Madrid, y porque el Ayuntamiento ha considerado que ese punto era el lugar idóneo para esta primera obra que Santiago Calatrava ejecuta en Madrid", según informaron las mismas fuentes a Europa Press”. Vamos, porque, total ¿qué más da poner una cosa más en esa plaza si es casi imposible empeorarla?

La verdad es que estoy deseando que el pastel salga del horno. Siempre cabe la posibilidad de que la pobre plaza maldita se redima con la guinda. En cualquier caso puede llegar a convertirse en una auténtica leyenda urbana si siguen circulando por la red, en lugares poco convencionales (!) eso sí, “teorías” como esta referidas a las torres KIO y al obelisco: “Como hemos ido conociendo en los últimos años, las dos columnas Jachín y Boaz (en este caso, torres) son una referencia al Templo del Rey Salomón venerado por los masones. Si le añadimos un obelisco, el templo masónico queda completado. Pero si todavía decimos que el arquitecto se apellida Calatrava, de la Orden de Calatrava de toda la vida, la cosa queda meridianamente clara”. Termina con la frase: “Los masones madrileños pueden estar de enhorabuena, y también el Dajjal, por supuesto”.

En todas las ciudades existen, por unas u otras razones, puntos singulares. Espacios que se escapan a todo control, y que van evolucionando (casi como si tuvieran vida propia) hacia una configuración aparentemente no premeditada. En algunos casos son realmente feos. En otros no funcionan adecuadamente. Casi nunca se sabe muy bien que hacer con ellos porque nadie se puede imaginar hacia donde van (y, muchas veces, ni tan siquiera de donde vienen). Y sin embargo… son como esas plantas que son capaces de crecer entre las baldosas hidráulicas aunque nadie las haya sembrado, fuente de una biodiversidad imprescindible en nuestros entornos. A veces pienso que sin estos espacios malditos que se desarrollan en los resquicios, en las junturas de las grandes piezas y actuaciones urbanas, las ciudades serían organismos muertos y esclerotizados. A veces, cuando paso por la Plaza de Castilla y veo en lo que se va convirtiendo aquel campamento de militares que venían de África no dejo de asombrarme y, más allá de su falta de composición, de belleza, de la descoordinación que afecta a todas sus piezas, me emociono profundamente.

Estoy ansioso por ver terminado el obelisco. Al fin y al cabo, Prigogine dice que “desarrollos que desde hace mucho tiempo se producían paralelos en la teoría termodinámica de los procesos irreversibles, en la teoría de los sistemas dinámicos y en la mecánica clásica, convergen finalmente y demuestran de forma innegable que la separación entre lo simple y lo complejo, entre el orden y el desorden es mucho menor de lo que se había pensado hasta ahora”. Quien sabe si el obelisco de Calatrava es la pieza que la plaza maldita ha estado esperando desde principios del pasado siglo XX. Y en cualquier caso, si no lo es tampoco importa demasiado: un ingrediente más en la tarta no creo que, a estas alturas de la película, le vaya a hacer mucho daño. Lo que por supuesto recomiendo a todos es que no os vayáis a perder la erección de un obelisco en pleno siglo XXI.

jueves, 20 de noviembre de 2008

domingo, 9 de noviembre de 2008

Sir Raymon Unwin: "La práctica del urbanismo"

En el año 2009 se celebrará el centenario de la publicación de un manual sobre planificación urbana que frecuentemente pasa desapercibido en las bibliografías sobre urbanismo pero que, desde mi punto de vista, ha tenido una influencia muy importante en la construcción de la parte de nuestros barrios y ciudades poblada de viviendas unifamiliares: La práctica del urbanismo, una introducción al arte de proyectar ciudades y barrios. Pretendo adelantarme un poco a la conmemoración de este centenario comentándolo en el articulo que reproduzco a continuación.

Su autor, Sir Raymond Unwin, nace en 1863 en Whiston (Yorkshire). Estudia ingeniería y arquitectura en Oxford y en 1884 entra en contacto con William Morris siendo, además, elegido primer secretario de la Liga Socialista de Manchester. En el año 1891 inicia una larga colaboración con su primo Barry Parker, realizando sucesivamente el Plan para New Earwich Village, para Letchworth Garden City y para Hampstead Garden Suburb. En el año 1909 publica el libro que voy a tratar de comentar en este artículo: Town Planning in Practice: An Introduction of the Art of Designing Cities and Suburbs. Luego, hasta su muerte en 1940 su trabajo se divide entre la práctica del planeamiento urbano y su enseñanza, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Miembro honorario de la RIBA, presidente y cofundador del Town Planning Institute, presidente de la International Federation for Housing and Town Planning y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Harvard, entre otros muchos cargos y honores, va a establecer, junto con Parker, la forma de llevar a la práctica la construcción de la llamada ciudad jardín.

En este blog ha aparecido en numerosas ocasiones el tema de la ciudad jardín. Sus presupuestos teóricos los establece Ebenezer Howard en una publicación del año 1898, su célebre obra Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform que sería reimpresa en su versión más conocida en 1902 con el título de Garden Cities of Tomorrow. Para Howard el hecho de que en las ciudades se pagaran salarios más altos que el campo inducía a la gente a emigrar de forma masiva a la ciudad creando graves problemas de hacinamiento. Proponía crear las condiciones salariales de la ciudad en el campo de forma que la gente viviera saludablemente. Esto lo explicaba gráficamente mediante la teoría de los tres imanes: hasta aquel momento dos habían sido las fuerzas dominantes en el panorama de los asentamientos de población en Inglaterra: por una parte la ciudad con salarios más altos, facilidad de intercambios, barrios degradados, hacinamiento; por otro el campo con deficiencias de equipamientos, salarios bajos y recursos infrautilizados. Howard proponía una tercera vía la ciudad-jardín con las ventajas de ambos y sin sus inconvenientes.

En su propuesta realiza un diagrama de lo que podría ser una ciudad de este tipo (solo a título indicativo). De forma circular, con un radio de 1.240 yardas, aparecía dividida por seis grandes bulevares de 40 metros de ancho que harían de radios separadores de los seis barrios en que se organizaba. En el centro, un parque que llamó "Central Park", en cuyo borde se construiría un Palacio de Cristal. Habría un área urbana interna separada de la externa por una Gran Avenida de 140 metros de ancho que aislaba las fábricas, almacenes, depósitos y vaquerías. Suponía que se emplearía energía eléctrica para toda la maquinaria mecánica con lo que se desterraría la polución.

Estos presupuestos teóricos (por encargo de una sociedad que forma Howard en 1902) los convierten en realidades Parker y Unwin. Primero en el Plan para Letchworth Garden City (1904) y luego en el Plan para Hampstead Garden Suburb (1905). Esta concreción práctica de la idea de la ciudad jardín impregna de forma muy notable el contenido del manual de Unwin objeto de este artículo. Después del éxito de la edición de 1909 se hizo una segunda en el año 1934, y la que estoy comentando es la traducción al español de ésta última que hizo Joaquim Sabaté y que fue publicada por Gustavo Gili en el año 1984. Cuenta con un “proemio” muy cortito de Manuel de Solà-Morales y una revisión bibliográfica del mismo Joaquim Sabaté.

Lo indispensable de la belleza

El título del primer capitulo “Del arte público como expresión de la vida comunitaria” ya puede deducirse la tónica del libro. Cuando habla de las hileras sin fin de casas de ladrillo a lo largo de calles monótonas dice que no podrán llegar a ser nunca hogares por completo que sea el sistema de drenaje y por bueno que sea el abastecimiento de agua o por detalladas que sean sus ordenanzas. “Por importantes que sean todas estas previsiones para las necesidades materiales y las condiciones higiénicas de la vida humana, no resultan suficientes. Es indispensable el toque vivificante del arte que les dará plenitud y aumentará diez veces su valor; es indispensable precisamente aquel tratamiento imaginativo que pueda transformar el conjunto”. Y luego en el siguiente párrafo unas frases demoledoras perfectamente aplicables al momento actual:

“El profesor Lethaby ha dicho justamente: El arte consiste en hacer bien aquello que se debe hacer. Nosotros hemos hecho de una manera en cierto modo mezquina aquello que era necesario hacer, pero mucho de lo que hemos hecho ha carecido de la intuición, de la imaginación y de la generosidad de tratamiento que habría constituido la obra bien hecha, y es de este bienhacer de donde nace la belleza. Es la falta de belleza, de las cosas agradables de la vida, más que de ninguna otra cosa, lo que nos obliga a admitir que nuestro trabajo de construcción de la ciudad en el siglo pasado no se ha realizado adecuadamente”. Si no supiéramos que el siglo al que se refiere es el XIX estas afirmaciones podrían aplicarse tranquilamente al XX. Las afirmaciones que siguen sobre la belleza en la ciudad deberían estar grabadas a fuego en todas las instituciones de enseñanza donde se forme a urbanistas:

“Muy a menudo se piensa que el arte urbano consiste en llenar nuestras calles con fuentes de mármol, en dotar nuestras plazas de grupos de esculturas, en rodear nuestras farolas con hojas de acanto o colas de delfín serpenteantes, y nuestros edificios con un puñado de flores o frutas sin sentido envueltas con cintas de piedra inaguantables. William Morris dijo: La belleza, que es lo que se entiende por arte, usando la palabra en su más amplia acepción, no es, sostengo, un simple accidente de la vida humana que la gente puede tomar o dejar cuando quiere, sino una necesidad positiva de la vida, si estamos llamados a vivir como la naturaleza nos ha enseñado, o sea, a menos que nos contentemos con ser menos que hombres". Pero luego razona como el arte es expresión y, por tanto, el arte urbano debe ser la expresión de la vida de la comunidad: “Aristóteles definió la ciudad como el lugar donde los hombres llevan una vida en común con un fin noble. El movimiento para el mejoramiento de la ciudad, dentro del cual la planificación urbana no supondría sino una rama, debe tener entre sus propósitos la creación de una ciudad tal que exprese de modo inmediato la vida comunitaria y estimule a sus habitantes en la persecución del noble fin.”

El emplazamiento como generador de la forma

En el capitulo II hace un repaso a las páginas más importantes de la historia de la construcción de la ciudad y termina planteando el problema artístico de la regularidad como opuesta a la irregularidad. Esta cuestión, enfocada desde el punto de vista de la belleza es, precisamente, lo que trata en el capitulo siguiente. La solución que propone está bastante alejada de los consejos de Camillo Sitte, denostando la aplicación artificial y sobrepuesta de la línea curva, la construcción pintoresquista y la imitación de la ciudad medieval. Frente a esto, lo mismo que frente a un tratamiento puramente de infraestructura en el diseño y la construcción de la ciudad, propone un acercamiento al terreno, al lugar donde se va a urbanizar. Pero esto ha de conseguirse mediante un equilibrio complicado entre la creatividad del planificador y la fuerza del emplazamiento como generador de la forma.

“Su respeto por un tipo de belleza que está más allá de su capacidad creativa le llevará a aproximarse al terreno con reverencia, disponiéndole para recibir de él todas las sugerencias que éste tenga que ofrecerle. La ayudará a comprender la importancia de integrar su diseño en el terreno y a disponer su esquema de trazado de forma que sirva como medio de armonizar sus edificios con el paisaje circundante … Al mismo tiempo su confianza en la exactitud y la importancia de un diseño preciso le prevendrán de sacrificarlo injustamente ante características ambientales de menor importancia que, por agradables que resulten en el estado actual, pueden perder su valor en las nuevas condiciones que se impongan, o ser de menor trascendencia que el completar un esquema”.

El resto de capítulos son igualmente interesantes pero su discusión haría casi interminable este trabajo por lo que, simplemente, transcribiré sus títulos: Del análisis de la ciudad, de los confines y accesos a la ciudad, de los centros y los espacios cerrados, de la organización de las vías principales, su tratamiento y ajardinamiento, del site planning y las vías residenciales. A partir de aquí se va a centrar más bien en dar una serie de consejos sobre la construcción de ciudades jardín (aunque como tal no aparecen explicitadas en ningún capitulo si que hay numerosas referencias, ejemplos y fotos, por ejemplo, de Letchworth o Hampstead).

No me gustaría terminar este apartado sin referirme al capítulo sobre el “Análisis de la ciudad” donde se habla de la necesidad de estudiar el emplazamiento desde múltiples puntos de vista como análisis de vientos o el hidrológico. Asimismo al titulado “Del site planning y las vías residenciales” donde aparecen las tablas de soleamiento para Londres (y otras localidades) comparando la sección diurna en equinoccios y solsticios. También la altura relativa y el recorrido aproximado del sol por encima del horizonte en los diferentes meses del año y la sección meridiana con la altura relativa del sol a mediodía. Todo esto en uno de los primeros manuales publicados sobre urbanismo (año 1909). Viento, agua, sol, temas recurrentes desde entonces (por no remontarnos a Vitrubio) y que muchos arquitectos desprecian, seguramente pensando que su creatividad está por encima de tales simplezas.

Las doce casas por acre

Una de las bestias negras de la ciudad jardín es el tema de las densidades. En el momento actual, con el problema de los límites del crecimiento como uno de los más acuciantes del presente siglo y con la afirmación de que la ciudad compacta y densa es el modelo deseable para caminar hacia una menor insostenibilidad, la apuesta de Parker y Unwin por la bajas densidades para la construcción de la ciudad jardín ha sido criticada en numerosas ocasiones. Sin embargo, Parker llega a decir lo siguiente en "The Life and Word of Sir Raymond Unwin" (Town Planning Journal, Julio-Agosto, 1940) refiriéndose a la propuesta de las “doce casas por acre” (más o menos, treinta viviendas por hectárea): "No había nada mágico ni sacrosanto en el número doce. Simplemente es que comprobamos, por un largo proceso de estudios, que inevitablemente existe una devaluación de cada parcela donde hay más de doce casas por acre, esto provoca que el coste de las carreteras sea más alto que el ahorro, en el precio del terreno, excepto donde el terreno es extraordinariamente caro."

Esta frase de Parker concuerda bastante bien con lo que afirma Unwin en el capitulo IX cuando dice lo siguiente: “No se puede fijar el número de viviendas por hectárea como una cifra absoluta que pueda ser considerada como el máximo compatible con la salud y el confort. Depende mucho del tamaño de las viviendas y de su organización. Todavía nos resulta complicado evaluar las desventajas que puede suponer el hacer crecer nuestras ciudades de tal forma que dieran lugar a un número mucho menor de viviendas por hectárea, pero podríamos aventurar que seguramente, y siempre de acuerdo con las circunstancias, el número deseable estaría entre 25 y 50 viviendas por hectárea, y me refiero en este caso a la cantidad neta de terreno edificable, excluyendo el viario”.

Por supuesto que estas bajas densidades se refieren al tejido de ciudad jardín que es el único que trata en los capítulos finales del libro. Un poco más adelante se puede leer: “Treinta casas por hectárea neta de superficie edificable, excluyendo las vías, ha demostrado ser el número adecuado para dar lugar a jardines de tamaño suficiente como para resultar de interés a sus propietarios desde el punto de vista económico, o sea, suficientemente grandes como para merecer ser cultivados seriamente al objeto de sacarles partido, pero no excesivamente grandes para la capacidad de trabajo de una persona cualquiera y su familia”.

El párrafo anterior es fundamental y me gustaría detenerme a comentarlo mínimamente. Hasta el momento, pensando con criterios de sostenibilidad parece que sólo existen dos formas de vida: la puramente urbana en la cual la relación con la naturaleza en insignificante, y la rural que, progresivamente se va convirtiendo en urbana. Para este sistema parece que, efectivamente, la ciudad mediterránea (densa y compacta) parece la adecuado. Pero cualquier otra posibilidad ha sido olvidada o menospreciada. Sin embargo, podrían darse formas alternativas. Por ejemplo, formas que incluyeran trabajos urbanos y trabajos rurales “tradicionales” complementarios como el cultivo de un pequeño huerto que abasteciera de productos frescos a las familias. Que, mediante captadores solares o eólicos, pudieran acercarse al autoabastecimiento energético. O que se pudieran establecer mecanismo de reciclado de basura in situ que disminuyera la cantidad de desechos generados. Para hacer esto se necesita espacio físico que a lo que se refería Unwin aunque con objetivos distintos. Pero ello permitiría, por ejemplo, eliminar parte del transporte necesario para los productos perecederos, o la eliminación de pérdidas en el traslado de parte de la energía o los desechos.

Luego, más adelante, llega a admitir más de 30 viviendas por hectárea como una cifra admisible: “Dicha proporción de 30 viviendas por hectárea se ha verificado ya totalmente, habiéndose adoptado principalmente en Bournville (aunque allí existen algunos jardines mucho mayores), en Earswich, en la ciudad jardín de Letchworth, en Hampstead, y en muchos otros sitios. Asimismo se puede proyectar un número superior al de 30 viviendas por hectárea, y aún así, producir un suburbio saludable, como se ha demostrado en la finca Ealing Tenants y en tantos otros lugares”. Obviamente estamos hablando todo el tiempo de lo que los ingleses llaman “site planning” y no del “town planning”. Es decir del contexto de la urbanización y no de la ciudad considerada globalmente. Es una distinción importante porque Unwin piensa que el sitte planning no se puede llevar a cabo de forma generalizada sin obtener resultados monótonos. Y la forma de urbanización que propone en estos últimos capítulos es una muy concreta y específica derivada del sistema de ciudad jardín. Pero, de ninguna forma quiere decir que no puedan existir otras.

Conjuntos urbanos y edificios individuales

Ya cerca del final en el capitulo X aborda el tema de la construcción de los edificios y de los problemas que plantea la individualidad de cada uno frente al conjunto. El título es bastante expresivo “De los edificios y cómo la variedad de cada uno debe estar subordinada a la armonía del conjunto”. En general, se puede resumir la solución que aporta a la necesidad de compaginar individualidad arquitectónica con diseño de conjunto, como inglesa. Normativa mínima (pero existente, materiales, inclinación de cubiertas…) y luego tratar de convencer a los supervisores de los organismos públicos bien de que se ha hecho caso a las recomendaciones del site planner o de que la solución adoptada es todavía mejor.

Puede parecer chocante que entre la normativa mínima figuren los materiales pero esta cuestión está bastante razonada en el texto: “Otro cambio en las características de los edificios ha surgido con el abaratamiento del transporte de materiales por medio del ferrocarril. Antaño la necesidad por motivos económicos de utilizar fundamentalmente materiales locales aseguraba ya una armonía general de la edificación … De aquí se deriva, en primer lugar, una gran variedad de color y estilo en cada pueblo o ciudad; y en segundo lugar, una gran variedad de colores y estilos entre las diferentes ciudades y distritos. Aun a pesar de la armonía de color y materiales resulta extraño que se produzca una sensación de monotonía en las partes más antiguas de nuestro pueblos y ciudades, mientras que la individualidad que produce el variado tratamiento de las diferentes ciudades y barrios es indudablemente una de las mayores razones del encanto e interés del paisaje de Gran Bretaña … En cualquier caso, el abaratamiento del transporte ferroviario ha dado al traste con todo esto: ha destruido inmediatamente la individualidad de nuestros distritos y la armonía de sus edificaciones”.

Me dicen los alumnos que, en la actualidad, en castellano, este libro sólo se encuentra en las bibliotecas. Es una pena. Animo a Gustavo Gili a que reedite este libro aunque sea con la disculpa de celebrarse el centenario de su primera edición. Sin embargo, en inglés se puede encontrar en Amazon reimpreso por Princenton. Supongo que, después de un siglo, no subsistirán los derechos de autor (incluso de la segunda edición de 1934 ya han pasado más de setenta años) y no tendré problemas con la reproducción de las imágenes del libro que son las que, sin referencia, ilustran este artículo. De cualquier forma copio la coletilla que Gustavo Gili puso en la edición de 1984: “A pesar de las gestiones realizadas, no ha sido posible localizar al titular de los derechos de autor o a sus derechohabientes. La Editorial se declara dispuesta a considerar las peticiones que conforme a derecho se le planteen en tal sentido”. Yo también. Bueno, es simplemente una broma destinada a conectar, de alguna forma con la entrada anterior que ha generado una cierta polémica concretada en forma de correos personales (aunque escasa en comentarios públicos).

Seguramente a muchos de mis alumnos les sonará esta música (incluso la letra). Y si leen el libro todavía más. Debo de reconocer que le debo muchas de mis convicciones en materia de planificación y una parte importante de las ideas que trato de transmitir. Junto con Los orígenes del urbanismo de Leonardo Benevolo, Muerte y vida de las grandes ciudades de Jane Jacobs, Design With Nature de Ian McHarg, Construcción de ciudades según principios artísticos de Camillo Sitte y Design of Cities de Edmun Bacon, han sido mis textos de referencia siempre que me he encontrado perdido o he buscado respuestas a temas concretos de planificación, incluso a los más actuales. Bueno, y ya que me he puesto a descubrir cosas, y aunque aparentemente no tenga nada que ver, habría que añadir a estos textos mi libro de cabecera (es decir, mi referencia universal) que es La estructura de lo complejo de Grégoire Nicolis e Ilya Prigogine. Hoy me ha quedado una entrada bastante personal (igual que mi lectura de La práctica del urbanismo que, por ejemplo, coincide bastante poco con la que hace Manuel de Solà-Morales en el prólogo) pero pienso que, en ocasiones, es lo que corresponde.

Su autor, Sir Raymond Unwin, nace en 1863 en Whiston (Yorkshire). Estudia ingeniería y arquitectura en Oxford y en 1884 entra en contacto con William Morris siendo, además, elegido primer secretario de la Liga Socialista de Manchester. En el año 1891 inicia una larga colaboración con su primo Barry Parker, realizando sucesivamente el Plan para New Earwich Village, para Letchworth Garden City y para Hampstead Garden Suburb. En el año 1909 publica el libro que voy a tratar de comentar en este artículo: Town Planning in Practice: An Introduction of the Art of Designing Cities and Suburbs. Luego, hasta su muerte en 1940 su trabajo se divide entre la práctica del planeamiento urbano y su enseñanza, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Miembro honorario de la RIBA, presidente y cofundador del Town Planning Institute, presidente de la International Federation for Housing and Town Planning y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Harvard, entre otros muchos cargos y honores, va a establecer, junto con Parker, la forma de llevar a la práctica la construcción de la llamada ciudad jardín.

En este blog ha aparecido en numerosas ocasiones el tema de la ciudad jardín. Sus presupuestos teóricos los establece Ebenezer Howard en una publicación del año 1898, su célebre obra Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform que sería reimpresa en su versión más conocida en 1902 con el título de Garden Cities of Tomorrow. Para Howard el hecho de que en las ciudades se pagaran salarios más altos que el campo inducía a la gente a emigrar de forma masiva a la ciudad creando graves problemas de hacinamiento. Proponía crear las condiciones salariales de la ciudad en el campo de forma que la gente viviera saludablemente. Esto lo explicaba gráficamente mediante la teoría de los tres imanes: hasta aquel momento dos habían sido las fuerzas dominantes en el panorama de los asentamientos de población en Inglaterra: por una parte la ciudad con salarios más altos, facilidad de intercambios, barrios degradados, hacinamiento; por otro el campo con deficiencias de equipamientos, salarios bajos y recursos infrautilizados. Howard proponía una tercera vía la ciudad-jardín con las ventajas de ambos y sin sus inconvenientes.

En su propuesta realiza un diagrama de lo que podría ser una ciudad de este tipo (solo a título indicativo). De forma circular, con un radio de 1.240 yardas, aparecía dividida por seis grandes bulevares de 40 metros de ancho que harían de radios separadores de los seis barrios en que se organizaba. En el centro, un parque que llamó "Central Park", en cuyo borde se construiría un Palacio de Cristal. Habría un área urbana interna separada de la externa por una Gran Avenida de 140 metros de ancho que aislaba las fábricas, almacenes, depósitos y vaquerías. Suponía que se emplearía energía eléctrica para toda la maquinaria mecánica con lo que se desterraría la polución.

Estos presupuestos teóricos (por encargo de una sociedad que forma Howard en 1902) los convierten en realidades Parker y Unwin. Primero en el Plan para Letchworth Garden City (1904) y luego en el Plan para Hampstead Garden Suburb (1905). Esta concreción práctica de la idea de la ciudad jardín impregna de forma muy notable el contenido del manual de Unwin objeto de este artículo. Después del éxito de la edición de 1909 se hizo una segunda en el año 1934, y la que estoy comentando es la traducción al español de ésta última que hizo Joaquim Sabaté y que fue publicada por Gustavo Gili en el año 1984. Cuenta con un “proemio” muy cortito de Manuel de Solà-Morales y una revisión bibliográfica del mismo Joaquim Sabaté.

Lo indispensable de la belleza

El título del primer capitulo “Del arte público como expresión de la vida comunitaria” ya puede deducirse la tónica del libro. Cuando habla de las hileras sin fin de casas de ladrillo a lo largo de calles monótonas dice que no podrán llegar a ser nunca hogares por completo que sea el sistema de drenaje y por bueno que sea el abastecimiento de agua o por detalladas que sean sus ordenanzas. “Por importantes que sean todas estas previsiones para las necesidades materiales y las condiciones higiénicas de la vida humana, no resultan suficientes. Es indispensable el toque vivificante del arte que les dará plenitud y aumentará diez veces su valor; es indispensable precisamente aquel tratamiento imaginativo que pueda transformar el conjunto”. Y luego en el siguiente párrafo unas frases demoledoras perfectamente aplicables al momento actual:

“El profesor Lethaby ha dicho justamente: El arte consiste en hacer bien aquello que se debe hacer. Nosotros hemos hecho de una manera en cierto modo mezquina aquello que era necesario hacer, pero mucho de lo que hemos hecho ha carecido de la intuición, de la imaginación y de la generosidad de tratamiento que habría constituido la obra bien hecha, y es de este bienhacer de donde nace la belleza. Es la falta de belleza, de las cosas agradables de la vida, más que de ninguna otra cosa, lo que nos obliga a admitir que nuestro trabajo de construcción de la ciudad en el siglo pasado no se ha realizado adecuadamente”. Si no supiéramos que el siglo al que se refiere es el XIX estas afirmaciones podrían aplicarse tranquilamente al XX. Las afirmaciones que siguen sobre la belleza en la ciudad deberían estar grabadas a fuego en todas las instituciones de enseñanza donde se forme a urbanistas:

“Muy a menudo se piensa que el arte urbano consiste en llenar nuestras calles con fuentes de mármol, en dotar nuestras plazas de grupos de esculturas, en rodear nuestras farolas con hojas de acanto o colas de delfín serpenteantes, y nuestros edificios con un puñado de flores o frutas sin sentido envueltas con cintas de piedra inaguantables. William Morris dijo: La belleza, que es lo que se entiende por arte, usando la palabra en su más amplia acepción, no es, sostengo, un simple accidente de la vida humana que la gente puede tomar o dejar cuando quiere, sino una necesidad positiva de la vida, si estamos llamados a vivir como la naturaleza nos ha enseñado, o sea, a menos que nos contentemos con ser menos que hombres". Pero luego razona como el arte es expresión y, por tanto, el arte urbano debe ser la expresión de la vida de la comunidad: “Aristóteles definió la ciudad como el lugar donde los hombres llevan una vida en común con un fin noble. El movimiento para el mejoramiento de la ciudad, dentro del cual la planificación urbana no supondría sino una rama, debe tener entre sus propósitos la creación de una ciudad tal que exprese de modo inmediato la vida comunitaria y estimule a sus habitantes en la persecución del noble fin.”

El emplazamiento como generador de la forma

En el capitulo II hace un repaso a las páginas más importantes de la historia de la construcción de la ciudad y termina planteando el problema artístico de la regularidad como opuesta a la irregularidad. Esta cuestión, enfocada desde el punto de vista de la belleza es, precisamente, lo que trata en el capitulo siguiente. La solución que propone está bastante alejada de los consejos de Camillo Sitte, denostando la aplicación artificial y sobrepuesta de la línea curva, la construcción pintoresquista y la imitación de la ciudad medieval. Frente a esto, lo mismo que frente a un tratamiento puramente de infraestructura en el diseño y la construcción de la ciudad, propone un acercamiento al terreno, al lugar donde se va a urbanizar. Pero esto ha de conseguirse mediante un equilibrio complicado entre la creatividad del planificador y la fuerza del emplazamiento como generador de la forma.

“Su respeto por un tipo de belleza que está más allá de su capacidad creativa le llevará a aproximarse al terreno con reverencia, disponiéndole para recibir de él todas las sugerencias que éste tenga que ofrecerle. La ayudará a comprender la importancia de integrar su diseño en el terreno y a disponer su esquema de trazado de forma que sirva como medio de armonizar sus edificios con el paisaje circundante … Al mismo tiempo su confianza en la exactitud y la importancia de un diseño preciso le prevendrán de sacrificarlo injustamente ante características ambientales de menor importancia que, por agradables que resulten en el estado actual, pueden perder su valor en las nuevas condiciones que se impongan, o ser de menor trascendencia que el completar un esquema”.

El resto de capítulos son igualmente interesantes pero su discusión haría casi interminable este trabajo por lo que, simplemente, transcribiré sus títulos: Del análisis de la ciudad, de los confines y accesos a la ciudad, de los centros y los espacios cerrados, de la organización de las vías principales, su tratamiento y ajardinamiento, del site planning y las vías residenciales. A partir de aquí se va a centrar más bien en dar una serie de consejos sobre la construcción de ciudades jardín (aunque como tal no aparecen explicitadas en ningún capitulo si que hay numerosas referencias, ejemplos y fotos, por ejemplo, de Letchworth o Hampstead).

No me gustaría terminar este apartado sin referirme al capítulo sobre el “Análisis de la ciudad” donde se habla de la necesidad de estudiar el emplazamiento desde múltiples puntos de vista como análisis de vientos o el hidrológico. Asimismo al titulado “Del site planning y las vías residenciales” donde aparecen las tablas de soleamiento para Londres (y otras localidades) comparando la sección diurna en equinoccios y solsticios. También la altura relativa y el recorrido aproximado del sol por encima del horizonte en los diferentes meses del año y la sección meridiana con la altura relativa del sol a mediodía. Todo esto en uno de los primeros manuales publicados sobre urbanismo (año 1909). Viento, agua, sol, temas recurrentes desde entonces (por no remontarnos a Vitrubio) y que muchos arquitectos desprecian, seguramente pensando que su creatividad está por encima de tales simplezas.

Las doce casas por acre

Una de las bestias negras de la ciudad jardín es el tema de las densidades. En el momento actual, con el problema de los límites del crecimiento como uno de los más acuciantes del presente siglo y con la afirmación de que la ciudad compacta y densa es el modelo deseable para caminar hacia una menor insostenibilidad, la apuesta de Parker y Unwin por la bajas densidades para la construcción de la ciudad jardín ha sido criticada en numerosas ocasiones. Sin embargo, Parker llega a decir lo siguiente en "The Life and Word of Sir Raymond Unwin" (Town Planning Journal, Julio-Agosto, 1940) refiriéndose a la propuesta de las “doce casas por acre” (más o menos, treinta viviendas por hectárea): "No había nada mágico ni sacrosanto en el número doce. Simplemente es que comprobamos, por un largo proceso de estudios, que inevitablemente existe una devaluación de cada parcela donde hay más de doce casas por acre, esto provoca que el coste de las carreteras sea más alto que el ahorro, en el precio del terreno, excepto donde el terreno es extraordinariamente caro."

Esta frase de Parker concuerda bastante bien con lo que afirma Unwin en el capitulo IX cuando dice lo siguiente: “No se puede fijar el número de viviendas por hectárea como una cifra absoluta que pueda ser considerada como el máximo compatible con la salud y el confort. Depende mucho del tamaño de las viviendas y de su organización. Todavía nos resulta complicado evaluar las desventajas que puede suponer el hacer crecer nuestras ciudades de tal forma que dieran lugar a un número mucho menor de viviendas por hectárea, pero podríamos aventurar que seguramente, y siempre de acuerdo con las circunstancias, el número deseable estaría entre 25 y 50 viviendas por hectárea, y me refiero en este caso a la cantidad neta de terreno edificable, excluyendo el viario”.

Por supuesto que estas bajas densidades se refieren al tejido de ciudad jardín que es el único que trata en los capítulos finales del libro. Un poco más adelante se puede leer: “Treinta casas por hectárea neta de superficie edificable, excluyendo las vías, ha demostrado ser el número adecuado para dar lugar a jardines de tamaño suficiente como para resultar de interés a sus propietarios desde el punto de vista económico, o sea, suficientemente grandes como para merecer ser cultivados seriamente al objeto de sacarles partido, pero no excesivamente grandes para la capacidad de trabajo de una persona cualquiera y su familia”.

El párrafo anterior es fundamental y me gustaría detenerme a comentarlo mínimamente. Hasta el momento, pensando con criterios de sostenibilidad parece que sólo existen dos formas de vida: la puramente urbana en la cual la relación con la naturaleza en insignificante, y la rural que, progresivamente se va convirtiendo en urbana. Para este sistema parece que, efectivamente, la ciudad mediterránea (densa y compacta) parece la adecuado. Pero cualquier otra posibilidad ha sido olvidada o menospreciada. Sin embargo, podrían darse formas alternativas. Por ejemplo, formas que incluyeran trabajos urbanos y trabajos rurales “tradicionales” complementarios como el cultivo de un pequeño huerto que abasteciera de productos frescos a las familias. Que, mediante captadores solares o eólicos, pudieran acercarse al autoabastecimiento energético. O que se pudieran establecer mecanismo de reciclado de basura in situ que disminuyera la cantidad de desechos generados. Para hacer esto se necesita espacio físico que a lo que se refería Unwin aunque con objetivos distintos. Pero ello permitiría, por ejemplo, eliminar parte del transporte necesario para los productos perecederos, o la eliminación de pérdidas en el traslado de parte de la energía o los desechos.

Luego, más adelante, llega a admitir más de 30 viviendas por hectárea como una cifra admisible: “Dicha proporción de 30 viviendas por hectárea se ha verificado ya totalmente, habiéndose adoptado principalmente en Bournville (aunque allí existen algunos jardines mucho mayores), en Earswich, en la ciudad jardín de Letchworth, en Hampstead, y en muchos otros sitios. Asimismo se puede proyectar un número superior al de 30 viviendas por hectárea, y aún así, producir un suburbio saludable, como se ha demostrado en la finca Ealing Tenants y en tantos otros lugares”. Obviamente estamos hablando todo el tiempo de lo que los ingleses llaman “site planning” y no del “town planning”. Es decir del contexto de la urbanización y no de la ciudad considerada globalmente. Es una distinción importante porque Unwin piensa que el sitte planning no se puede llevar a cabo de forma generalizada sin obtener resultados monótonos. Y la forma de urbanización que propone en estos últimos capítulos es una muy concreta y específica derivada del sistema de ciudad jardín. Pero, de ninguna forma quiere decir que no puedan existir otras.

Conjuntos urbanos y edificios individuales

Ya cerca del final en el capitulo X aborda el tema de la construcción de los edificios y de los problemas que plantea la individualidad de cada uno frente al conjunto. El título es bastante expresivo “De los edificios y cómo la variedad de cada uno debe estar subordinada a la armonía del conjunto”. En general, se puede resumir la solución que aporta a la necesidad de compaginar individualidad arquitectónica con diseño de conjunto, como inglesa. Normativa mínima (pero existente, materiales, inclinación de cubiertas…) y luego tratar de convencer a los supervisores de los organismos públicos bien de que se ha hecho caso a las recomendaciones del site planner o de que la solución adoptada es todavía mejor.

Puede parecer chocante que entre la normativa mínima figuren los materiales pero esta cuestión está bastante razonada en el texto: “Otro cambio en las características de los edificios ha surgido con el abaratamiento del transporte de materiales por medio del ferrocarril. Antaño la necesidad por motivos económicos de utilizar fundamentalmente materiales locales aseguraba ya una armonía general de la edificación … De aquí se deriva, en primer lugar, una gran variedad de color y estilo en cada pueblo o ciudad; y en segundo lugar, una gran variedad de colores y estilos entre las diferentes ciudades y distritos. Aun a pesar de la armonía de color y materiales resulta extraño que se produzca una sensación de monotonía en las partes más antiguas de nuestro pueblos y ciudades, mientras que la individualidad que produce el variado tratamiento de las diferentes ciudades y barrios es indudablemente una de las mayores razones del encanto e interés del paisaje de Gran Bretaña … En cualquier caso, el abaratamiento del transporte ferroviario ha dado al traste con todo esto: ha destruido inmediatamente la individualidad de nuestros distritos y la armonía de sus edificaciones”.

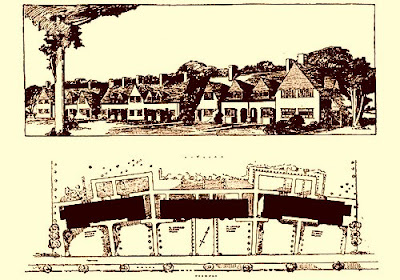

Me dicen los alumnos que, en la actualidad, en castellano, este libro sólo se encuentra en las bibliotecas. Es una pena. Animo a Gustavo Gili a que reedite este libro aunque sea con la disculpa de celebrarse el centenario de su primera edición. Sin embargo, en inglés se puede encontrar en Amazon reimpreso por Princenton. Supongo que, después de un siglo, no subsistirán los derechos de autor (incluso de la segunda edición de 1934 ya han pasado más de setenta años) y no tendré problemas con la reproducción de las imágenes del libro que son las que, sin referencia, ilustran este artículo. De cualquier forma copio la coletilla que Gustavo Gili puso en la edición de 1984: “A pesar de las gestiones realizadas, no ha sido posible localizar al titular de los derechos de autor o a sus derechohabientes. La Editorial se declara dispuesta a considerar las peticiones que conforme a derecho se le planteen en tal sentido”. Yo también. Bueno, es simplemente una broma destinada a conectar, de alguna forma con la entrada anterior que ha generado una cierta polémica concretada en forma de correos personales (aunque escasa en comentarios públicos).

Seguramente a muchos de mis alumnos les sonará esta música (incluso la letra). Y si leen el libro todavía más. Debo de reconocer que le debo muchas de mis convicciones en materia de planificación y una parte importante de las ideas que trato de transmitir. Junto con Los orígenes del urbanismo de Leonardo Benevolo, Muerte y vida de las grandes ciudades de Jane Jacobs, Design With Nature de Ian McHarg, Construcción de ciudades según principios artísticos de Camillo Sitte y Design of Cities de Edmun Bacon, han sido mis textos de referencia siempre que me he encontrado perdido o he buscado respuestas a temas concretos de planificación, incluso a los más actuales. Bueno, y ya que me he puesto a descubrir cosas, y aunque aparentemente no tenga nada que ver, habría que añadir a estos textos mi libro de cabecera (es decir, mi referencia universal) que es La estructura de lo complejo de Grégoire Nicolis e Ilya Prigogine. Hoy me ha quedado una entrada bastante personal (igual que mi lectura de La práctica del urbanismo que, por ejemplo, coincide bastante poco con la que hace Manuel de Solà-Morales en el prólogo) pero pienso que, en ocasiones, es lo que corresponde.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)