La Red Española de Ciudades Saludables depende del área de comercio, consumo y salud de la FEMP que, a su vez depende del Departamento de Promoción Económica y Empleo. De las otras dos redes, la de Ciudades por el Clima cuenta con más de 200 socios que agrupan un total de más de veinte millones de personas y la de Gobiernos Locales ciento treinta y cinco y quince millones respectivamente. Pues bien, coincidiendo con la Asamblea de la Red Española de Ciudades Saludables se celebraron unas "Jornadas sobre salud y sostenibilidad" (con la colaboración de la Red Española de Ciudades por el Clima) que tuvieron lugar a comienzos de la semana pasada. Probablemente la Red tenga ahora un impulso importante ante el anuncio del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, en la presentación de las Jornadas, de la firma de un convenio entre la FEMP y el Ministerio de Sanidad que supondrá la aportación de 1,2 millones de euros a la Red.

He incluido estos datos en el artículo porque pienso que la Federación Española de Municipios y Provincias es una entidad poco conocida en algunos de los ámbitos profesionales (y sobre todo académicos) en los que me muevo. Desde mi punto de vista es una de las pocas posibilidades de la administración local de hacer oír su voz frente a las administraciones central o autonómicas. Tal y como está planteada la relación entre las tres administraciones en España “lo local” tiene muy poco poder real debido, tanto a su dimensión física como a su población. La esencia de lo local es, precisamente, la cercanía al ciudadano en ámbitos pequeños (aunque el caso de las grandes ciudades sea diferente) y, por tanto, su capacidad de presión frente a entidades mucho mayores es, ciertamente, pequeña. Por eso las Federaciones de Municipios tienen un papel obvio de grupo de presión en defensa de los intereses locales frente a las Comunidades y al Estado Español. De ahí también que las Diputaciones, Cabildos o diferentes entidades supramunicipales (en aquellas Comunidades donde existan) puedan ayudar en esta misión ciertamente distinta a la suya tradicional.

Las Jornadas se celebraron en Madrid, en la Escuela Nacional de Sanidad, y me invitaron a una mesa redonda titulada “Por una ciudad saludable y sostenible. Prioridades” moderada por Ildefonso Hernández. Tuve como compañeros de mesa a Ana Olivera, Jordi Petit y Ricard Pérez Casado. Fue una pena que mis obligaciones académicas (estamos terminando los exámenes) me impidieran asistir a la totalidad de las Jornadas porque ya sabéis que, últimamente, casi los únicos foros que me interesan son aquellos de carácter multidisciplinar donde se contrastan visiones sobre un objeto (la arquitectura, el paisaje, la ciudad o el territorio) desde campos, a veces, muy diferentes. Además se trata de un momento interesante ya que, sobre la mesa, está la cuestión de la financiación de los Ayuntamientos. Ya podéis imaginaros que temas como “El cambio climático y sus repercusiones sobre la salud”, “Desigualdades sociales y ciudad”, “Participación e intersectorialidad”, “Condiciones y estilos de vida” o “Envejecer en la ciudad”, son suficientemente atractivos como para que me hubiera quedado. No pudo ser, de forma que os transmitiré aquellos temas en los que pude intervenir.

La higiene urbana pertenece a los cimientos mismos de la urbanística. Podríamos decir que el urbanismo actual, entendido como manera racional de construir la ciudad, sería incomprensible si elimináramos los principios higienistas que lo sustentan. Aunque probablemente todos mis alumnos de urbanismo lo conozcan ya, tengo que referirme (al hablar de este tema) necesariamente a un libro imprescindible, Orígenes del urbanismo moderno de Leonardo Benévolo. Como algunos de los lectores de este blog no son urbanistas ni están cercanos a la urbanística (aunque todos lo estamos en mayor o menor medida al urbanismo) tengo que recomendar su lectura ya que es accesible a todos y repasa una etapa histórica, la formación de la ciudad industrial y su reforma, básica para la comprensión de nuestras ciudades. Los más cercanos a la urbanística no necesitan esta recomendación porque seguro que ya lo conocen. Benevolo razona sobre el cambio producido en las condiciones de la vivienda rural a la urbana (la emigración del campo a la ciudad fue una de las características más relevantes en la formación de la ciudad industrial) con el argumento de que, en aquel momento, las deficiencias higiénicas “relativamente tolerables en el campo se vuelven insoportables en la ciudad, debido al apiñamiento y al gran número de habitaciones”.

En el libro se reproduce parte de la descripción de Manchester que hizo Engels en el año 1845 y que puede dar idea de las condiciones de vida de los obreros en las ciudades (que nada tenían que ver con la situación de los nobles y de las clases acomodadas): “A la derecha e izquierda una cantidad de pasajes cubiertos conducen de la calle principal a numerosos patios, al entrar en los cuales se cae en una inmunda y nauseabunda suciedad, sin parangón, en especial en los patios que dan al Irk y que abarcan las más horribles habitaciones que haya conocido hasta ahora. En uno de estos patios, a la entrada, donde termina el pasaje cubierto, hay una letrina sin puerta, y tan sucia, que para entrar al patio o salir de él los habitantes tienen que atravesar una ciénaga de orina y excrementos pútridos, que la circunda. Si alguien desea visitarlo, es el primer patio vecino al Irk, sobre Ducie Bridge. Abajo, junto al río, hay muchas curtiembres que llenan todo el barrio con el olor a putrefacción animal. A los patios de abajo del Ducie Bridges se desciende, en general, por escaleras estrechas y sucias, y sólo se llega a las casas caminando sobre montones de residuos e inmundicias”.

Y algo más adelante: “Abajo corre, o mejor dicho está estancado el Irk, un río estrecho y negro, hediondo, repleto de desechos y residuos que bañan la orilla derecha, más baja. En tiempo seco se ve sobre esta orilla una serie de repugnantes cenagales fangosos, verdosos, de cuyo fondo suben continuamente burbujas de gas miasmático que difunde un olor insoportable, inclusive para quienes se encuentran sobre el puente, a cuarenta o cincuenta pies sobre el nivel del agua. Además, a cada paso el río mismo es obstaculizado por altos diques, detrás de los cuales se acumula denso cieno y se pudren los residuos y el fango. En la parte superior del puente hay grandes curtiembres; más arriba aun, tintorerías, moledoras de huesos y gasógenos, cuyos canales de desperdicios se vierten todos en el Irk, el cual recoge, además, el contenido de las letrinas y cloacas cercanas”.

Ante este estado de cosas el libro describe las reacciones que tuvieron lugar. Una, más bien romántica, que presenta alternativas globales al modelo de ciudad existente, cargada de contenido ideológico y político. Otra, técnica, que plantea corregir los defectos de la ciudad a partir de una serie de procedimientos más bien experimentales e intentando limitar el derecho de propiedad para que todo pudiera seguir funcionando como estaba. Ambas han influido en el nacimiento de la urbanística y del planeamiento urbano tal y como hoy los conocemos. Pero la práctica totalidad de los instrumentos urbanos se crearon para posibilitar una ciudad sana. Y no sólo instrumentos de construcción de la ciudad. También organizativos. Por ejemplo, en la ciudad existían numerosas instituciones públicas (300 solo en Londres) encargadas de la iluminación, pavimentación, alcantarillado, abastecimiento de agua, etc. Como respuesta, en el año 1835 se ponen en funcionamiento las nuevas administraciones locales electivas pero fue un proceso largo y costoso que fueran verdaderamente operativas.

La primera ley higienista fue la ley de 9 de Agosto de 1844 para Londres y sus contornos. En esta ley se definían los requisitos higiénicos mínimos para las casas de arrendamiento y prohibía destinar a vivienda los locales subterráneos. Era una ley local, pero ese mismo año se empieza a estudiar en el Parlamento británico una ley general y, tras no pocas polémicas acalladas por las sucesivas epidemias de cólera, el 31 de agosto de 1848 se aprueba la primera ley higienista. Para Benevolo es el comienzo del urbanismo moderno y 1848 se convierte en un año clave en la evolución de nuestras ciudades. A partir de entonces, como una riada incontenible se van introduciendo una serie de leyes que posibilitan el control del derecho de propiedad del suelo en beneficio de la colectividad y, ley tras ley, el liberalismo va retrocediendo en el ámbito de la urbanización. En el momento actual se puede decir que contamos con los instrumentos, técnicas y procedimientos, necesarios para que nuestras ciudades sean higiénicas y saludables. Otra cosas es que se apliquen correctamente, se establezcan prioridades diferentes (como la creación de empleo o riqueza), o se haga utilización fraudulenta de los mismos.

Estas técnicas e instrumentos reunidos en lo que, generalmente, se conoce con el nombre de plan de urbanismo, han marcado durante el pasado siglo XX el cambio hacia la superación de las deficiencias más graves de la ciudad creada por la Revolución Industrial. Es difícil no admitir los beneficios de toda índole que los planes de urbanismo han traído a nuestras sociedades, y aquellos que piensen que las ciudades actuales serían mejores sin el planeamiento tan sólo les recomiendo que lean detenidamente los párrafos de arriba sobre la descripción de Manchester que hizo Engels. Sin embargo, en pocos años, las ciudades han sufrido otro cambio realmente espectacular que, esta vez ha venido de la mano de la utilización masiva del automóvil privado. Cuando la ciudad ha tenido la oportunidad de ocupar todo el territorio que tenía alrededor, sin considerar distancias ni accidentes geográficos. Cuando ha comprendido que no dependía de las estaciones de ferrocarril ni de los puertos para su desarrollo. En ese momento, un crecimiento que era básicamente centrípeto se ha convertido en centrífugo, desparramando sobre la totalidad del territorio sus urbanizaciones, sus fábricas, sus vertederos, sus oficinas, sus centros comerciales.

La ciudad fragmentada, imagen tratada

La ciudad fragmentada, imagen tratadaResaltadas las áreas urbanizadas

(39º37’, 0º22’, 4.900 metros, norte de Valencia)

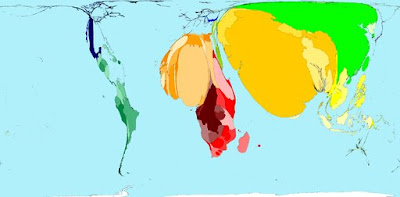

Ha surgido así en muchos lugares del mundo una nueva ciudad, la ciudad de la periferia fragmentada, que representa una situación radicalmente diferente a la anterior porque introduce una nueva forma de vivir (pero, sobre todo de convivir) para sus ciudadanos. En varios lugares de este blog (por ejemplo, aquí) ya se ha comentado. Esta manera de organizar el territorio se une a otra cuestión también emergente y de suma importancia: a partir de mediados de los años setenta del pasado siglo XX la huella ecológica de la Tierra ha superado la superficie del planeta. El crecimiento espectacular de la población y, sobre todo, del consumo ha hecho que el planeta se nos haya quedado pequeño. Es decir, estamos en la situación de tener que repartir para que todos tengamos algo. O luchar para conseguir mayores cuotas de empleo o riqueza a costa, claro está, de que los otros tengan menos. También este tema ha sido suficientemente tratado.

De forma que el modelo de ciudad higiénica dominante durante muchos años en la disciplina empieza a estar caduco. Pero no porque ahora tengamos que hacer ciudades antihigiénicas. De misma manera que la ciudad higiénica englobaba en sus presupuestos los de las ciudades anteriores (ciudades sagradas, ciudades artísticas, ciudades de los ciudadanos) este nuevo modelo de ciudad tendrá que englobar en su seno también a la ciudad higiénica, a la artística, a la sagrada, a la de los ciudadanos. Este nuevo modelo de ciudad (que muchos llaman ciudad sostenible) introduce nuevos requisitos sobre los anteriores. Por ejemplo, habrá de consumir y contaminar lo menos posible.

En el momento actual conseguir ciudades higiénicas, sanas o saludables es relativamente sencillo: basta pagarlo. Con dinero puede conseguirse agua de buena calidad (incluso trayéndola desde cientos de kilómetros o desalándola). Con dinero pueden llevarse los residuos y los desechos, incluso los nucleares, lo suficientemente lejos como para que no molesten. Con dinero podemos llevar las centrales de producción de energía eléctrica a los confines del territorio y dejar de quemar combustibles fósiles en nuestro entorno urbano (por ejemplo sustituyendo los vehículos diesel por eléctricos). Con dinero podemos contar con más camas hospitalarias por mil habitantes que nadie. Con dinero podemos llevar las industrias más contaminantes a aquellos lugares del planeta menos desarrollados. Todo ello, si lo sabemos hacer bien, incluso ganando todavía más dinero. Entonces ¿para qué preocuparnos si nos ha tocado nacer en esa parte del mundo que tiene ya casi todo?

A quien piense de esta forma (ya supongo que, independientemente de cualquier cosa, se trata de un absoluto egoísta) le recomendaría que leyese, por ejemplo, uno de los libros que ya hemos comentado en este blog La sociedad del riesgo de Beck, para que llegue a comprender que en el mundo global que nos ha tocado vivir nadie está a salvo de nada. Y que, por simple egoísmo, sería bueno que empezara a pensar y a sentir de otra manera. Pero es que, además, resulta que una parte muy importante de la Humanidad (que no necesariamente ha de estar en otros países o en otras ciudades) no tiene ese dinero ni tendrá ninguna posibilidad de tenerlo nunca. Lamento que el articulo de hoy haya resultado excesivamente duro (esta es ya la tercera versión, por eso he tardado tanto, siempre intentando ser más optimista) pero el tema, la salud del ciudadano, como todos aquellos que se refieren a su supervivencia, no admite concesiones.

Desde que el 9 de agosto de 1844 se aprobara la Ley que regulaba la construcción y el uso de edificios en la ciudad de Londres y sus alrededores, los políticos y periodistas liberales desarrollaron una batería de actuaciones en contra de la intervención pública en el sacrosanto derecho de propiedad privada del suelo. Actuaciones desarboladas una y otra vez por las sucesivas epidemias de cólera que, por supuesto, afectaban también a los liberales más radicales. Todavía el 13 de mayo de 1848, el Economist argumentaba de la siguiente manera, ante la inminente aprobación de la Ley de 31 de agosto de 1848 (según se recoge en el libro de Benevolo): “Sufrimientos y males son castigos de la naturaleza. No pueden ser eliminados, y los impacientes intentos de la filantropía para proscribirlos del mundo por medio de leyes, antes de haber descubierto su objeto y su fin, han hecho siempre más daño que bien”.

Probablemente si el mundo hubiera hecho caso a estas palabras, en el momento actual no estaríamos en la situación en la que estamos. En lugar de los 6.675 millones de habitantes actuales probablemente no llegaríamos ni a los 3.000 millones (más o menos la población de mediados de los años sesenta del pasado siglo XX) con lo que nadie estaría hablando de sostenibilidad, por lo menos hasta dentro de cincuenta años. Lo hemos dicho en muchas ocasiones: el sistema tiene bastantes recursos como para ajustarse por sí mismo si lo dejamos solo ¿Para qué preocuparnos entonces de la ciudad sostenible? Ya que lo podemos pagar, hagamos que nuestras ciudades sean sanas si preocuparnos si ello implica, necesariamente, que otros no tengan ni agua ni el mínimo de medicamentos. No sé si para alguien pudiera ser un problema moral el saber que la Tierra actualmente es como una tarta a repartir entre todos, y que si yo me como dos trozos alguien se queda sin nada. Pero si esto no bastara le diría que el trozo de tarta del otro que se está comiendo es muy posible que esté contaminado.