Madrid, carretera de Toledo desde la pasarela de El Bercial

A mis alumnos les diría que hacer un viaje iniciático así les curará de cualquier disquisición metafísica respecto a la belleza de nuestras ciudades. En los treinta minutos que dura, por ejemplo, el viaje de la C4 entre Atocha y Parla tendrán un estupendo compendio de eso que se llama “paisaje urbano” (porque rural no es) de la periferia y probablemente aprenderán más que en varias horas de clases aunque las impartan excelentes profesores. En caso de que no nos expresemos muy bien escribiendo, no hay de que preocuparse. Lo ha hecho por nosotros, y de forma magistral, Eduardo Mendoza en su libro La aventura del tocador de señoras. Como ya utilicé en otro artículo este mismo párrafo (Barbery, Mendoza y Ángel Ramos), ahora me siento libre de hacer comentarios o añadidos, y puedo centrarme en lo fundamental. Lo que voy a intentar hoy es ilustrar la falacia de un entendimiento del paisaje (sea urbano, rural o natural) basado, en muchos casos, en un cúmulo de mentiras estéticas. O como determinado paisajismo se ha convertido en el arte de construir decorados para tapar la realidad de las cosas.

Viaje al interior de lo feo, el mundo de la periferia javiruiz

Como ya sé que cuesta trabajo buscar en el blog y, aunque sea algo largo, os voy a copiar el párrafo del libro para describir la visión del recorrido: "El tren circulaba junto a un muro corrido de unos dos metros de altura, totalmente cubierto de graffiti de colores. Detrás del muro se veían almacenes de ladrillo rojo, vacíos y desvencijados. Las paredes de estos almacenes también estaban cubiertas de graffiti. No había un palmo de pared sin graffiti. Ponderé con respeto la diligencia y constancia de una generación dedicada a pintarrajear todo el trayecto de Gibraltar a la frontera. En la suave cadena de montículos, bloques de viviendas destinados a la cría del pobrete violentaban el horizonte. En todas las ventanas había ropa tendida. (...) Por suerte, al otro lado de la vía discurría la carretera y, más allá, la autopista. Con esto me distraje un poco. Los almacenes vacíos dejaron paso a desmontes y pilas de detritus. Luego fueron apareciendo urbanizaciones y centros comerciales entre espacios verdes. Unas veces había grandes bloques de apartamentos, todos iguales, otras veces, casitas bajas, también iguales, dispuestas en forma lineal o caprichosa, como si la organización general del territorio se hubiera ajustado a varios planes, todos distintos entre sí, todos malos y todos dejados a medio hacer.”

El cercanías entrando en Villaverde Bajo carlos

Estación “relativamente” limpia y ordenada.

He transcrito sólo una parte, porque la crueldad de la descripción es demasiado impactante para las tiernas cabezas en formación de algunos de mis alumnos más jóvenes que podrían llegar a desanimarse de forma irreversible. Sobre todo cuando al final se refiere al “intento de convertir aquel otrora honesto paraje suburbano en una California de 'segunda mano' llena de césped, palmeras, pozuelos de alabastro y riegos de aspersión”. Además, he suprimido de la cita del párrafo anterior su opinión sobre el paisajismo con esta misma idea de no desanimar. La combinación de almacenes a medio terminar, vertederos, centros comerciales, urbanizaciones llenas de cisnes y enanitos, grafitis de autoafirmación adolescente (tony, tony, tony, tony…), bloques de viviendas protegidas de variados colores, alguna huerta con un cartel de “se bende verdura” y un enorme perro, carreteras de todo tipo con pasos elevados pensados para facilitar la eutanasia si los superviejos fueran capaces de subir las empinadas escaleras, coches, coches, coches, anuncios publicitarios que nos dicen que estamos a -3 ºC y que compremos un Toyota, y Gurb que pasaba por ahí, constituyen la esencia de la periferia.

El mayor Corte Inglés de España se suma al conjunto de trocitos

Por supuesto que mi educación estética repugna tal visión caótica resultante de las maniobras del Maligno. Y que, como miembro de la cofradía del Bien no hago más que darle vueltas en mi cabeza al tema para ver si puedo comprender tal desaguisado. Lo primero que se me ocurre es que, posiblemente, este sea el resultado de una construcción de la ciudad “a trozos”. Hace unos días en Vitoria-Gasteiz (ya sabéis que es mi referente como ciudad) se intentó batir el record Guinness de la tortilla más grande pero hicieron trampa a base de hacer trozos de tortilla pequeños y juntarlos entre sí. No es lo mismo, claro. Y una ciudad tampoco. Sobre todo si los trozos se van cocinando sin orden ni concierto y unos están más quemados, otros no tienen casi huevo y en el resto las patatas están demasiado fritas. De forma que se puede pensar que la ausencia de un plan global podría estar en el origen de semejante caos. Sin embargo en muchos casos este plan global existe. Bueno, aunque no sea muy global un plan general o unas normas si que deberían conseguir que saliéramos de este caos estético.

Trocitos de ciudad de adosados, Getafe googlemaps

Pero el caso es que no lo consiguen. El problema es que el planeamiento, tal y como está concebido en el momento actual y como he razonado en muchos otros sitios, no es precisamente un paradigma metodológico de anticipación de lo que será la ciudad en el futuro, sino una norma jurídica destinada a blindar las inversiones inmobiliarias. Esto significa que ni tan siquiera el funcionamiento urbano es prioritario sino que lo prioritario es el mantenimiento del negocio del suelo. En estas condiciones el hablar de consideraciones estéticas, de orden o de armonía, es como hablar del sexo de los ángeles. Si ni tan siquiera se atiende a las necesidades funcionales y económicas de la ciudad cuando se permite edificar un pequeño trozo urbano de adosados con césped, cisnes y enanitos (a veces, incluso águilas imperiales coronando los cierres) acompañados de una "piscina" de 3x3 metros o brazadas (me da igual) con un “jardín” de 10x7 metros o pasos (me da igual), situado a siete kilómetros del casco consolidado y al borde de una autopista o autovía ¿quién va pensar en si es feo o bonito?

Variado popurrí periférico cerca ya de Parla googlemaps

Ya que desde lo global, y tal y como están las cosas en estos momentos, no podemos atacar el problema podíamos intentarlo desde los fragmentos. Bien, admitamos el caos. Renunciemos (de momento) a una consideración comprensiva de la totalidad urbana. Es decir, dejemos que, como hasta ahora, los constructores de la ciudad la vayan construyendo donde y cuando mejor les convenga. Pero, por lo menos, podríamos hacerlo bien en cada uno de los trocitos. Así que vamos a diseñar nuestro rincón en las mejores condiciones posibles. Dejemos generosos espacios para zonas verdes en las que plantaremos especies que combinen la durabilidad con la belleza, diseñemos áreas especiales para que los niños jueguen, tracemos anchas avenidas de escasa pendiente para que los superviejos (más de ochenta años con problemas de dependencia, el futuro de Europa) puedan pasear tranquilamente hasta llegar a ese espacio verde que hemos proyectado bello y funcional. Además, con un toque de xerojardinería para que no digan que somos insostenibles.

Getafe Norte, amplios viarios peatonales con bancos y verde

Sí, al principio parece que aquello está bien. Bueno, muy al principio, cuando no hay verde, ni gente y todavía están los restos de obra, no tan bien. Pero pronto aquello se convierte en un vergel, auténtico Edén periférico. El problema empieza luego. Como resulta que nuestro trocito está aislado del resto, no cuenta con gente bastante para disfrutar de la belleza del Bien. Y todavía peor, todo es carísimo. Y al decir “todo” me refiero básicamente al mantenimiento. Claro, mantener en adecuadas condiciones la calle Serrano o Sol es caro pero si divides lo que cuesta entre la cantidad de gente que lo disfruta es bastante rentable. Ahora, mantener las generosas zonas verdes, espacios libres, bancos, papeleras, alumbrado, seguridad, recogida de basuras y demás servicios en “mi trocito” es carísimo. Y si miramos lo que cuesta por habitante del trocito, insoportable. De forma que se empieza por pavimentar los conectores urbanos entre zonas verdes porque un suelo pavimentado prácticamente no hay que mantenerlo y luego todo aquello se va degradando a mayor o menor velocidad. Al final, el resultado es un ambiente no funcional que, además, resulta inhóspito y feo.

Getafe Norte, al final es más barato pavimentarlo todo

Claro, siempre que mi trocito se corresponda con esa parte de la ciudad construida mediante “bloques de viviendas destinados a la cría del pobrete” como nos dice Eduardo Mendoza. Incluso también con aquellos trocitos destinados a la clase media (hoy en día una clase en extinción que habría que cuidar para mantener la biodiversidad social) de tipo alto, bajo o medio. Porque lo que está claro es que la situación es diferente en las urbanizaciones cerradas de los ricos entre otras cosas porque tienen dinero para pagárselo ellos. Pero no hay que preocuparse, es del todo punto imposible deleitarse con la serena belleza de sus jardines ingleses cuidados por un ejército de jardineros, sus magníficas mansiones perfectamente terminadas y cuidadas sin necesidad de pasar ninguna revisión técnica obligatoria, y sus calles perfectamente asfaltadas con unos bancos que nadie usa pero que son regularmente mantenidos por la empresa contratada al efecto. Lo digo porque las vías del tren quedan alejadas y, además, están separadas por vallas anti-ruido (más bien anti-intrusión visual) que, eso sí, pagamos entre todos. De forma que, para ir a gozar de la belleza del Bien, uno tiene que pasar los controles de seguridad de la urbanización, cosa imposible si pertenece a "la purria".

Ricos y famosos viven en esta lujosa urbanización privada

Alcobendas (Madrid), La Moraleja google Street View

Alcobendas (Madrid), La Moraleja google Street View

A todo esto todavía no he salido de mi trocito de ciudad (habréis adivinado que no vivo en un trocito de ricos), porque como pretenda comunicarme físicamente con otro trocito cualquiera ya podemos llegar al paroxismo de la fealdad, considerando que lo peor está en las zonas de conexión entre trocitos. Son zonas que podríamos denominar “de guerra”. Se trata de suelos de nadie en permanente disputa y en los que se libran las más crueles batallas estéticas. Podemos empezar por la publicidad (en algunos países se la considera directamente contaminación visual). La antigua ley de carreteras, y digo antigua porque es de 1988, en su artículo 31.4g clasifica como infracción muy grave “Establecer cualquier clase de publicidad visible desde la zona de dominio público de la carretera”. Pero claro, no debe ser la cosa tan taxativa cuando resulta que es justamente en estos conectores donde más publicidad está instalada. Hoy no quiero meterme en tecnicismos, pero el que “inventa lege, inventa fraude”. Y la trampa está en la propia ley ya que este precepto sólo se aplica “fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales”. Por lo demás, algunas comunidades autónomas (como la asturiana) directamente han decidido cortar por lo sano y permitir de derecho lo que se venía haciendo de hecho.

Carretera de Toledo, vallas publicitarias en Getafe elpais

Luego están las pegadas electorales con rostros de políticos (algunos corruptos) que quedan para la eternidad en ese muro abandonado de una antigua fábrica con cuyo cierre seguramente alguien se ha beneficiado. Eso, claro, en lo que se refiere a la publicidad legal porque, además, está todo un submundo publicitario ilegal incluida la contrapublicidad. Y los muros de contención y de separación. Cientos y cientos de metros cuadrados de soporte para grafitis que los grafiteros han ido rellenando sin dejar ni un centímetro sin pintar y de los que Eduardo Mendoza pondera “la diligencia y constancia de una generación dedicada a pintarrajear todo el trayecto de Gibraltar a la frontera”. Y no sólo los muros sino también las pasarelas, los vagones de los trenes, las paredes de los bloques de “la purria” (ahora no tengo tiempo de explicarlo, podéis leer La aventura del tocador de señoras), los miles de edificios de antiguas fábricas y almacenes abandonados, las vallas anti-ruido, los propios carteles publicitarios, las farolas y hasta los puentes, que deben hacer las delicias de las industrias de pintura para grafitis.

El feísmo de las periferias no tiene que envidiar nada al del rural gallego

Estas son sólo algunas pinceladas del viaje que, ya veis, da para mucho. Hasta ahora la descripción, pero ¿y el proyecto? Es decir, ¿qué hacer? Como siempre, hay tres salidas: la revolución, la reforma y el “laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même” (dejad hacer y dejad pasar, el mundo se las apaña solo). Verdaderamente, la única efectiva sería la revolución. El paisaje, aquello que percibimos, no es más que el resultado de una forma de vivir, de una forma de construir, del sistema social. Un cambio real pasa por cambiar el sistema social, la forma de construir, de vivir. Si todos fuéramos ricos todos viviríamos en calles Serrano, en urbanizaciones como La Moraleja y nos desplazaríamos por autopistas-parque perfectamente cuidadas. No existirían grafiteros jugándose la vida por pintarrajear una pasarela a diez metros de altura sobre la autovía, los publicitarios se cuidarían mucho de molestar con sus incordios y todas las fábricas serían bellas y funcionarían a pleno rendimiento. Todos viviríamos en un Show de Truman permanente, seríamos felices y comeríamos perdices.

“El show de Truman” o vivir en una mentira. El paisaje como decorado unapizcade

Tan idílico panorama no es creíble para muchos. Entonces lo que se intenta es el cambio poco a poco: estamos ante la postura reformista. Y aquí también hay varias posibilidades. Básicamente tres (cada vez voy entendiendo más a Víctor D’Ors mi profesor de estética en la Escuela de Arquitectura para quien la perfección estaba en dicho número). La primera es intentar cambiar aspectos parciales de la sociedad: que sea más equitativa, o más transparente, o que discrimine sólo un poco. Si lo conseguimos es muy probable que el paisaje cambie y el Maligno retroceda. La segunda (y este aspecto es muy de arquitectos) produciendo contenedores de vida adecuados tales como calles, edificios o parques que faciliten el cambio en el modo de vida y que posibiliten sociedades que discriminen menos y que sean más equitativas y transparentes. La tercera, presentada como ideal por determinada forma de entender el paisaje, sería tapar lo feo para no verlo. Lo cierto es que existir sigue existiendo, pero si no lo veo no lo siento. Claro que esta solución sólo es válida para muy pocos. Solo para ese 20% que, de cualquier manera, lo más probable es que nunca se ponga en situación de verlo. Y, además, pasa por tapar montañas de fealdad. Exactamente el 80% restante correspondiente a “la purria”.

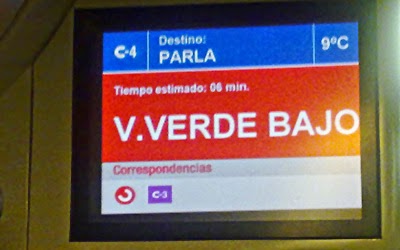

No soy el único que realiza el viaje iniciático a la fealdad en la C4 pepemartinez

Además, los anuncios de las estaciones usan divertidas abreviaturas

Acerca de la tercera posibilidad “laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même”, prefiero no comentarla porque es la alternativa realmente adoptada y ya se ven los resultados. ¿Para qué voy a seguir? Lo mejor es hacer el viaje depurativo al que me refería al comienzo del artículo. Yo lo hago algunas veces y, además, un día que subí al tren coloqué la cámara del móvil en la ventanilla y dejé que grabara todo lo que iba viendo. La grabación acabó de forma brusca a los veinte minutos porque se terminó la batería, pero quedará para la posteridad que, por lo menos aquel día, realicé este viaje iniciático al submundo de la fealdad urbana. Y, alguna que otra vez, cuando me siento desanimado por las cosas que hago mal, por los decorados que propongo para no ver lo feo, enciendo el ordenador, busco el archivo “Viaje a la periferia en el cercanías de Parla.mp4”, enciendo el sonido y con el fondo de una voz femenina más bien impersonal y metálica que dice: “Línea: Parla, San Sebastián de los Reyes; próxima estación: Villaverde Bajo; next station: Villaverde Bajo”, me deslizo suavemente por los terrenos del Maligno buscando consuelo en la verdad de las cosas.

Nota: Si vivís en Madrid, la línea de RENFE de cercanías que recomiendo para el viaje iniciático a la fealdad urbana es la C4 entre las localidades de Parla y San Sebastián de los Reyes. Tiene el privilegio de unir la localidad de Alcobendas donde se encuentra La Moraleja una de las urbanizaciones más lujosas de España con algunos de los barrios obreros más pobres de la capital. Su recorrido es, sencillamente, impresionante: Parla, Sector 3, Getafe Central, Las Margaritas, Villaverde Alto, Villaverde Bajo, Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Chamartín, Fuencarral y Cantoblanco. Luego hay dos ramales: uno lleva a Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y el otro a Tres Cantos y Colmenar Viejo.

Si uno viaja a lo largo de todo el recorrido puede realizar un estudio sociológico bastante interesante de los viajeros: cómo visten, edad, sexo, nacionalidad, dónde suben y dónde bajan. He llegado a la conclusión que el nexo de unión entre ellos es que, independientemente del lugar del recorrido en el que nos encontremos, edad, nacionalidad, sexo o condición social, absolutamente todos los viajeros van mirando sus respectivos móviles. Yo también, excepto cuando grabé el viaje por la ventanilla o cuando levanto la vista para mirar si todos siguen mirando sus artilugios. ¡Y todos parecen felices y sonríen! Si levantasen la cabeza aunque sólo fuera un momento y mirasen al exterior… Para qué, si realmente la belleza está encerrada en 4,5”, a veces en 5" e, incluso para algunos, en las 6" (un Show de Truman pequeñito, pero suficiente) que sostienen en la mano y en las que, a veces, teclean con especial habilidad. Afuera, claro, la realidad no es tan risueña.