Costa este USA por la noche desde la EEI Nasa

La redacción corrió a cargo de nueve participantes, que fuimos los que lo firmamos: Santiago Eraso, Irene Iniesta, Carlos Montes, Luis Andrés Orive, Antonio Serrano, Lourdes Soria, Jaume Terradas, Isabela Velázquez y yo mismo. El texto que reproduzco a continuación es el del manifiesto adaptado (como siempre) a la estructura del blog. No pongo ni comillas, ni cursiva ni otro color, pero desde el título que aparece a continuación hasta la firma es el literal del manifiesto. Las imágenes las he elegido personalmente y no implican al resto de firmantes, su propiedad es de las personas o instituciones citadas o que figuran en los enlaces, y agradezco de antemano su contribución y ayuda.

1. El desafío de gestionar un planeta de seres urbanos

Si el siglo XIX fue el siglo de los imperios, el siglo XX el de las naciones el siglo XXI, desde sus inicios, es el siglo de las ciudades. Por primera vez en la historia de la humanidad, casi el 60% de los habitantes del planeta vivimos en ciudades grandes y sobre todo medianas. La ciudad se ha convertido en el “hábitat natural” de los seres humanos y el planeta no solo es Humano sino también Urbano. El proceso de urbanización es tan intenso que, a pesar de que las ciudades ocupan menos del 3% del planeta, condicionan su sostenibilidad socioecológica. Las ciudades consumen 2/3 de la energía mundial y emiten el 80% del CO2. Hoy día podemos hablar de un Cambio Global Urbano ya que las ciudades están sufriendo los efectos negativos del Cambio Global pero también son generadoras y exportadoras de sus consecuencias.

Construimos ciudades en cualquier sitio, de cualquier forma,

sin importar los costes monetarios o ecológicos. Dubai thisbigcity

El momento es crítico, aún más, si tenemos en cuenta que las situaciones de colapso no se producen de forma gradual, sino repentinamente al sobrepasar umbrales de cambio. Es urgente que los ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad en el gobierno de las ciudades para iniciar la transición hacia una nueva sociedad urbana que nos permita vivir las ciudades de otra manera; no como meros habitantes consumidores sino como ciudadanos conscientes de los cuidados urbanos (cui-dadanos). Es necesario construir una visión compartida sobre un modelo de urbanismo sostenible, en un contexto de cambio, incertidumbre y crisis que nos permita gestionar las patologías urbanas que condicionan el bienestar de la población. Para esto se requiere una sociedad urbana que pueda acceder a una información transdisciplinaria, veraz y no manipulada.

2. Las señales de insostenibilidad de nuestras ciudades. Las grandes patologías urbanas

Las ciudades voraces. Los sistemas urbanos han de ser entendidos como socioecosistemas integrando elementos humanos y naturales (áreas verdes urbanas y ecosistemas de su territorio). Como los demás ecosistemas, se trata de sistemas disipativos, que reciben entradas de energía y materiales y emiten energía en formas degradadas y residuos gaseosos, líquidos y sólidos. Esto constituye su metabolismo, que afecta a territorios cada vez más lejanos, hasta globalizar su impacto. Pero a diferencia de los demás ecosistemas, las ciudades no mejoran su eficiencia con el tiempo, sino que tienden, sin cesar, a incrementar los consumos. Esto es consecuencia de su expansión superficial por la disponibilidad de energía barata y abundante proveniente de combustibles fósiles, y por las posibilidades de acceso que proporciona el automóvil.

En pocos días será Navidad, fiesta del consumo urbano 20minutos

Por esta razón lo urbano, con una proliferación en metástasis, se impone a lo ecológico por un consumo sin control. Este tipo de metabolismo es enormemente dependiente del flujo energético. Una interrupción en el suministro o un encarecimiento desmesurado de la energía puede constreñirlo, o incluso colapsarlo, con graves consecuencias sociales.

Pérdida de relación con el mundo natural y rural. La ciudad ha perdido la relación con la naturaleza y consecuentemente su significado en el territorio. Los espacios libres urbanos no se han diseñado en red, con los problemas de pérdida de biodiversidad y de resiliencia que esto trae consigo. La ciudad se ha desconectado de los ecosistemas naturales y de los servicios que estos generan, algunos de ellos esenciales para el bienestar humano. La pérdida de estos servicios conlleva una mayor hostilidad del medio urbano para los humanos, lo que significa peor clima, peores condiciones del aire y en general menor calidad de vida. Por otra parte, las ciudades son puerta de entrada a especies invasoras que pueden amenazar las funciones de los ecosistemas naturales de su territorio.

El reverso de la fiesta del consumo: en Agbogbloshie (Ghana)

terminan los restos electrónicos de Europa y USA mcp

El territorio invisible para la ciudad. La ciudad se ha hecho altamente dependiente de enormes flujos horizontales ya que, por un lado ha absorbido la población, la energía y los servicios de los ecosistemas del territorio que le rodea y por otro, ha expulsado sus detritus y vertidos. Además ha impuesto infraestructuras para la ciudad (autopistas, trenes de alta velocidad, aeropuertos, plantas de tratamiento de residuos, redes eléctricas de alto voltaje, etc.) que atraviesan, fragmentan, contaminan, colonizan y subordinan a un territorio sin cuyos ecosistemas, ni la ciudad ni las personas pueden subsistir a largo plazo.

Planeamiento obsoleto. Los actuales sistemas de planeamiento que organizan el territorio tienen su origen en las necesidades de salubridad urbana de la ciudad postindustrial pero no responden a las actuales necesidades de la ciudad global y digital. Además, en el caso español, al transformar el plan de urbanismo en una norma garante de la inversión inmobiliaria, lo ha convertido en un instrumento hipertrofiado y esclerotizado que no responde a la necesaria flexibilidad de un mundo cambiante. El planeamiento actual se ha convertido en una auténtica patología, que incide negativamente en la ordenación racional de nuestros territorios y sus ciudades.

Deberíamos construir ciudades para todos guioteca

Una ciudad que no es para todos. La ciudad se ha pensado y construido con criterios muy adecuados para la vida de los varones sanos, volcados en el trabajo, motorizados y poco responsables de todas las tareas de reproducción, de cuidados de mayores, de convivencia o de otros aspectos de la vida cotidiana. Ni en el planeamiento ni en la organización de las ciudades actuales, se facilita la vida compleja y socialmente responsable de las mujeres. El resultado es un entorno cada vez más hostil, para ellas, para los niños y para los mayores, que complica la conciliación y el camino hacia la co-responsabilidad social. La red invisible de cuidados que sustenta el funcionamiento de nuestra sociedad, se consideraba en la sociedad patriarcal un tema de ‘puertas adentro’, no vinculado al espacio público, y por tanto ausente en las premisas del planeamiento.

Urbanización insana. A pesar de que, en sus comienzos, el planeamiento se creó para abordar los problemas de salud pública, con su progresiva conversión en instrumento normativo de garantía de la inversión inmobiliaria, este tema se fue olvidando y, la situación actual es bastante mala. Han aparecido nuevos problemas debidos a la contaminación, obesidad, estrés, etc. que necesitan ser abordados pero que, prácticamente, no se recogen en los objetivos del planeamiento actual. Esto ha redundado en ineficiencias y en un aumento de los costes en sanidad.

Bruselas expedienta a nueve países de la UE por superar el limite

admisible en PM10 (entre otros contaminantes) madridmasd

Urbanización vs. Ciudad. El cambio de funciones del espacio público ha traído consigo una auténtica pérdida de las posibilidades reales de una democracia efectiva. El origen de esta situación se encuentra en factores bastante diversos, pero se pueden señalar algunos muy importantes: tipologías arquitectónicas y urbanísticas que favorecen la segregación socio-espacial recluyendo parte de las relaciones sociales en recintos privados; obsesión por la seguridad favorecida por la falta de educación en la urbanidad; pérdida de identidad de los grupos sociales de cercanía; paso de una conciencia personal a una global caracterizada por el anonimato; o la prioridad de la función de tránsito y aparcamiento de automóviles sobre cualquier otra.

3. ¿Y ahora qué hacemos? Las ciudades pueden ayudarnos a construir un planeta humano sostenible

A través de una serie iniciativas, a diferentes escalas, podemos hacer que las ciudades, que son la causa esencial de la insostenibilidad del planeta, se conviertan en lugares de cambio individual y social para solucionar los problemas globales de la humanidad.

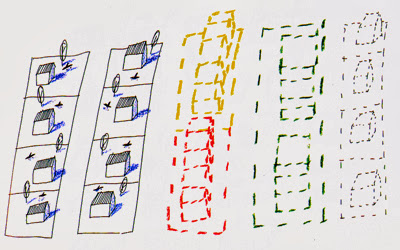

Ecosistemas urbanos y naturales trabajando conjuntamente

Lo social, consciente de lo ecológico. Es necesario y urgente aprender a gestionar las ciudades con el fin de lograr metabolismos más eficientes, reduciendo el consumo per cápita de energía y otros recursos (en especial el agua potable), empezando por las necesidades de transporte y los costes de construcción y habitabilidad mediante nuevas tecnologías, nuevos materiales y profundas reformas en los controles institucionales, acompañadas de políticas que sensibilicen e involucren a la población.

¡No puedo pagar la gasolina! La vuelta a lo local, una ciudad de las distancias cortas para la vida cotidiana. Ante la creciente demanda energética, el incremento del precio de los combustibles fósiles es inevitable; y el precio de la movilidad hará inviable el modelo territorial vigente. El transporte público no puede ni podrá funcionar de forma eficiente por el modelo de metástasis territorial generado. Hay que volver a la unidad territorial próxima como ámbito de trabajo, de equipamiento, de relación, de obtención de energía, alimentos, agua y de eliminación de residuos. Moverse a pie, en bicicleta o en transportes públicos que unan nuevos ámbitos de centralidad urbana de calidad, deben ser los modos dominantes en un territorio pensado para el interés general, la eficiencia productiva y el bienestar humano.

Ciudades para la vida cotidiana. Frutería y huevería

en la calle Carranza de Madrid. Año 1900 Urbanidade

Ciudades verdes. La biodiversidad y sus servicios son elementos esenciales para el bienestar de los ciudadanos. Las ciudades deben recomponer unas infraestructuras verdes que aumenten la biodiversidad nativa y contribuyan a mitigar con sus servicios (regulación climática, regulación de la calidad del aire y del agua, retención de contaminantes, etc.) algunos problemas derivados del metabolismo urbano y a satisfacer la biofilia de los humanos (disfrute estético, sentido de pertenencia, actividades recreativas, etc.) así como contribuir a gestionar los eventos extremos asociados al cambio climático. A su vez, se deben atender algunos problemas, como las emisiones de compuestos orgánicos volátiles por la vegetación así como controlar con eficacia la llegada y proliferación de especies invasoras asociadas a los sistemas de transporte.

Biofilia, coche “verde” en Toronto nowtopians

¡Yo gobierno mi barrio! Un barrio gobernado para y por sus ciudadanos. Necesitamos una nueva organización territorial que aproveche los recursos propios sobre todo el fundamental: el capital humano, las personas. Para esto es necesario que se aproveche el espacio como ámbito de socialización y de solidaridad, como ámbito de interrelación, de conocimiento y de cooperación desde la infancia, con guarderías, colegios, institutos, lugares para el ocio, la cultura y la relación con el barrio. Hay que crear barrios controlados y gobernados desde el barrio, con elección directa de su representante político por sus ciudadanos, para lograr un buen gobierno de cercanía que complemente la funcionalidad del gobierno metropolitano. Hay que descentralizar la gestión y las decisiones sobre las prioridades de inversión así como aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Estos barrios con herramientas de gestión propias se han de incluir en el seno de redes federadas o confederadas.

Se necesita una nueva gobernanza que implique a las personas.

Asamblea del 15-M en Carabanchel (barrio de Madrid) ElPais

¡El zoning ha muerto! Necesitamos áreas urbanas complejas que permitan compatibilizar diferentes usos y que acojan a personas de condiciones sociales y económicas diferentes. No se deberían crear “vacíos temporales urbanos” como ciudades de la cultura, de oficinas o universitarias, ocupadas sólo a determinadas horas del día o de la noche, y que quedan como esqueletos vacíos el resto del tiempo. La zonificación tuvo su razón de ser en un momento histórico determinado, como respuesta a los problemas creados por la ciudad surgida de la Revolución Industrial; pero las necesidades de la ciudad del siglo XXI son muy diferentes y reclaman recuperar una complejidad urbana perdida por una visión demasiado radical y esquemática de la planificación.

Ciudades con más usuarios en Facebook terra

Ciudades más inter e intraconectadas. Internet para la diversidad. La ciudad del futuro que hemos de construir es la ciudad para los ciudadanos y la solidaridad. La red de redes permite compartir, conocer e interrelacionar. Promueve una nueva economía del conocimiento y de la innovación que hay que impulsar ya que no exige zonas ni guetos. Posibilita el desarrollo local en el marco de lo global. Permite una energía distribuida que nos hace autosuficientes en lo local sin depender de oligopolios energéticos centrales ni de fuentes energéticas externas. Admite mercados locales de intercambio frente a los dumping sociales de multinacionales que utilizan la globalización para la generalización de la desigualdad social. Es necesario explorar las posibilidades que abren nuevos tipos de relaciones entre los ciudadanos y en particular, la “Internet local”, que trata de establecer nuevos vínculos de comunicación entre los que se encuentran cercanos físicamente desplegando nuevas vías para un tipo de gobernanza local diferente.

Cooperativas de consumo ecológico elventano

Ciudades para vivir. Economía para la vida cotidiana. Necesitamos ciudades donde la economía de la vida cotidiana se pueda desarrollar mediante mercados de proximidad, empresas locales e iniciativas que piensen y actúen, sobre todo, desde la producción y el empleo locales. Ciudades con una agricultura de proximidad que ponga en relación directa al agricultor y al consumidor. Donde se pueda contar con energía distribuida y renovable que haga posible una considerable autosuficiencia energética y una mayor eficiencia sin pérdidas debidas al transporte.

Ciudades por la igualdad de género y generaciones. El nuevo urbanismo volcado hacia las personas debe integrar los temas de la vida cotidiana que ha obviado en el pasado. Necesitamos ciudades y pueblos que faciliten que ciudadanía y hogares se comprometan con formas de vida sensatas y acordes con los nuevos tiempos. Recuperar el uso de la calle para los niños, o conseguir que los mayores puedan vivir y disfrutar la ciudad con la mayor autonomía posible, son objetivos que implican cambios importantes en las formas de hacer ciudad. La participación es clave para impulsar el cambio necesario, pero es especialmente importante la implicación en los nuevos modelos de las personas que gestionan las redes de solidaridad que cimentan nuestras sociedades, y cuyas voces se han oído poco en la historia de la construcción de la ciudad. Las necesidades vitales y de convivencia no han destacado entre los temas importantes de un urbanismo secuestrado por objetivos económicos.

Ciudades para todos 123rf

Ciudades para la creatividad, la innovación, el aprendizaje y la educación. Recuperar espacios comunales para la ciudadanía. Es responsabilidad de la gestión urbana el retejer las tramas sociales, apoyar las iniciativas desde abajo e impulsar que la ciudad sea un proyecto común de una ciudadanía re-politizada. Es obligado recuperar espacios de encuentro, animación y confianza, que sirvan para la educación y la sensibilización ciudadana en urbanidad y en los valores ecológicos en particular. La transmisión de información cualificada es fundamental para garantizar procesos participativos efectivos, que ayuden a plantear, discutir y concretar propuestas nuevas, innovadoras, con fundamentos y fondo claramente ecológicos. Los distintos actores políticos, técnicos y sociales se deben encontrar de “forma natural” compartiendo ideas y propuestas con un lenguaje común, de fácil interpretación universal, para superar los actuales marcos de decision claramente impuestos por una tecnocracia y una política sometidas a la economía de los más poderosos.

Ciudades vivas y creativas exdya

Ciudades resilientes ¡Todos juntos, más fuertes¡: La ciudad actual se aleja a pasos agigantados de la naturaleza, y los ciudadanos pierden su conexión física y sensorial con los ciclos naturales y con los procesos ecológicos básicos. Necesitamos reconectar naturaleza y sociedad promoviendo un nuevo modelo de urbanismo y planeamiento socioecológico para edificar ciudades resilientes que puedan lidiar con las perturbaciones, en un contexto de crisis e incertidumbre, y mantener su identidad sin colapsar. En resumen, sabemos las causas de la insostenibilidad urbana, sabemos como gestionarla. Ahora, ¡Hay que actuar!

Santiago Eraso, José Fariña, Irene Iniesta, Carlos Montes, Luis Andrés Orive, Antonio Serrano, Lourdes Soria, Jaume Terradas, Isabela Velázquez.

Los firmantes del manifiesto

Hasta aquí el manifiesto. Un manifiesto no es un trabajo de investigación, ni tan siquiera un artículo de opinión. Un manifiesto es una declaración pública de una postura común. Entre mis compañeros redactores del manifiesto hay mentes muy inteligentes que tienen la extraordinaria capacidad de sintetizar y detectar los temas críticos a los que hay que atender de forma prioritaria. Trabajar con ellos ha sido un privilegio (os lo cuento para daros envidia) y el resultado pienso que debería ser tenido en cuenta no sólo por los técnicos y los docentes sino, sobre todo, por los políticos y los dirigentes. Probablemente los próximos quince años van a ser cruciales para muchas cosas, y estamos necesitados de una sociedad que tenga claros los problemas a los que se enfrenta. Muchas de las cosas que se dicen en párrafos anteriores pueden parecer obviedades, sobre todo a los profesionales que están trabajando en estos campos. Sin embargo, a veces, resulta imprescindible recordar lo obvio, sobre todo cuando “lo obvio” se hace igual a “lo invisible” y, literalmente, desaparece bajo un manto de intereses espurios.

Vista parcial del grupo de trabajo

Porque resulta que la información veraz y no manipulada (tal y como se dice al comienzo) es la condición básica de la que se derivan todas las demás. Sin que los humanos sepamos lo que, en realidad está pasando, será difícil que seamos capaces de exigir a los que conducen la nave que lo hagan en función de las necesidades colectivas (y en el mundo de hoy necesidades colectivas quiere decir a la vez necesidades planetarias y locales) y no en función de los egoísmos particulares de unos pocos. Pienso que la situación de degradación de la vida pública que se está produciendo, debido en parte a la manipulación informativa, precisamente en un momento que se supone de hiperinflación de la información, debería ser un objetivo de cambio prioritario. Entiendo este manifiesto como un intento de reconducir el debate hacia aquellas cuestiones críticas que no deberían ser olvidadas en aras de “urgencias” creadas artificialmente, o “intereses” particulares de determinados grupos que buscan exclusivamente el provecho propio por encima de cualquier otra consideración relacionada con la justicia o la solidaridad.

Nota: Todo lo referente al 9º Foro Saberes para el Cambio, así como al resto de los Foros celebrados, lo podéis encontrar en la página del Aula de Sostenibilidad de la Universidad Internacional de Andalucía, con el tríptico en pdf del manifiesto original, el programa y los ponentes. Este es el enlace. Si queréis obtener directamente el tríptico del manifiesto en pdf lo podéis encontrar aquí.